|

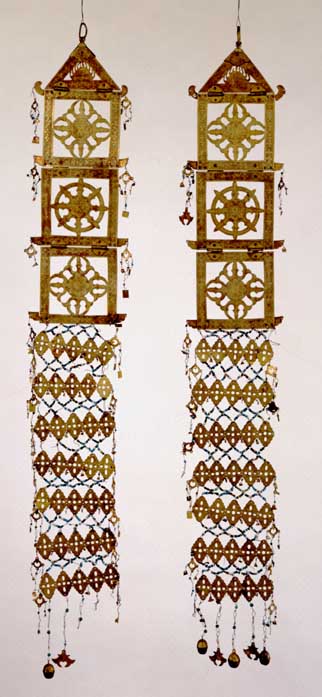

市指定 金銅透彫幡 1旒 室町時代

附 永正十四年丁丑卯月二十八日在銘箱 舎那院

幡は織物で作ったものが多いのに、この幡は珍しく金属製で、いわゆる玉幡と称する特殊なものであり、しかもそれが完全に残っている。

上部は蝶番つなぎの4節とし、下部は瓔珞式とする。総長166センチ。上部第1節は二等辺三角形で、これに釣環を付け、枠内に火焔つき宝珠を透彫。第2・3・4節は正方形で、枠内に第2・4節はカツマ、第3節は輪宝紋を透彫とする。瓔珞は竪花菱形の鍍金銅板を横に5枚づつ並べた6段を、細い針金に色ガラス玉をつないだもので連繋し、最下段の花菱には、鈴3個と風鐸の舌のような形のもの2個とを交互にガラス玉つなぎで垂下する。この1旒の幡は、金銅造の竜首の顎につるすようにし、竜首は棹にさすよう造られている。

箱に「玉幡箱八幡妙覚院」「永正十四年丁丑卯月二十八日」との墨書がある。

八幡宮の社坊妙覚院の性済が、大永八年戊子二月二十一日に八幡宮に灌頂道具二十四品を寄進した寄進状(総持寺所蔵)にある「玉幡二粒(旒)同棹二本」とあるのは、この幡のことであろう。 |