|

|

|

|

|

開催趣旨 |

|

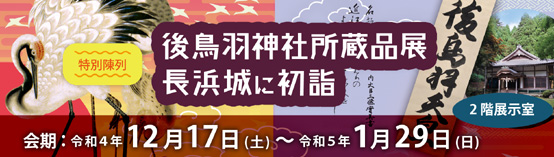

特別陳列「長浜城に初詣」

新年恒例の展示となった「長浜城に初詣」。

本展では新年を祝して、当館の所蔵品を中心に、長寿や繁栄、また新春を寿(ことほ)ぐ吉祥画を紹介します。

このほか、令和5年(2023)の干支「卯」にちなんで、「うさぎ」をテーマとした資料も公開します。長い耳に愛くるしい顔立ちをした兎は、「月には兎が住んでいる」というお話もあり、私たちにとって身近な動物です。本展では、美術のなかに表れた兎の姿をお楽しみいただきます。

お正月に関連する様々な作品をご覧いただき、皆様が幸せな気持ちで新年を迎えていただければ幸いです。

|

| |

特別陳列「後鳥羽神社所蔵品展」

坂田郡南部には、建久10年(1199)と承久2年(1220)の二度にわたって後鳥羽上皇が密かに訪れ、鎌倉幕府討幕の祈祷を命じたという伝承が残っています。上皇の潜幸(せんこう)は、名超寺(名越町)にいた旧知の僧・禅行(ぜんぎょう)を訪ねたものとされ、滞在中、近くの寺社への参詣や下坂鍛冶に作刀を命じたと伝わります。

上皇が訪れたとされる寺院は、鳥羽上にあった法徳寺、布施にあった富施寺、神田の妙立寺(現存)などで、妙立寺には上皇の手植えと伝わる「鳥羽桜」や、御手洗に使ったとされる井戸「岩亀水(がんきすい)」が残ります。また、上皇が訪れたとされる神社は、熊岡神社(常喜町)、忍海神社の前身・祇園社(寺田町)、日撫神社(米原市顔戸)、山津照神社(米原市能登瀬)などで、熊岡神社には上皇手植えと伝わる「王杉様(老杉、現在は枯木)」があります。

現在、西黒田地域では、「後鳥羽上皇潜幸伝説」を掘り起こし、地域内外の人々に情報発信するとともに、次代を担う子どもたちに郷土への愛着と誇りを抱いてもらい、西黒田地域のコミュニティを持続可能なものにしていくことを目的に、「後鳥羽上皇潜幸伝説プロジェクト」事業が実施されています。

これに合わせ、長浜城歴史博物館では、同地域内に所在する後鳥羽神社(名越町)所蔵の古文書や書画類などの貴重な資料(当館寄託資料)を紹介する特別陳列を開催します。本展を通して、地域と共に育ってきた伝承と神社建設に尽力した先人たちに思いを馳せる機会となれば幸いです。 |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|