企画展

「ホトケの微笑み ホトケの怒り

〜松尾・雨森・川並の仏像〜」

会期: 平成25年10月23日(水)から12月1日(日) |

|

|

| 聖観音立像(部分)(余呉町川並・地蔵堂 平安時代) |

|

|

|

| 不動明王立像(部分)(高月町雨森・観音寺 江戸時代) |

|

開催趣旨

湖北地方には、観音像をはじめ多くのホトケたちが残されています。そのホトケたちは、大きな寺社に護られてきたものだけではなく、地域の人々の暮らしに根付き、ホトケへの信仰心とともに、人々に長く受け継がれ守られてきました。湖北のホトケたちは、地域の人々の暮らし方や風土と深く結びついています。

この企画展では、湖北の民衆に大切に守られてきた素朴な仏像を紹介し、湖北地方の心の文化に触れていただきます。本年度は、天台密教が栄えた己高山の有力な寺院「惣山之七箇寺」の一つに数えられている覚念寺(松尾寺・高月町松尾)、「天が降りる里」雨森の観音寺(高月町雨森)、余呉湖畔に建ち「子安の地蔵さん」と親しまれ広く信仰を集めている川並地蔵堂(余呉町川並)に安置されている観音像などのホトケたちを展観します。

それぞれ個性的で表情豊かなホトケたちをとおして、地域に受け継がれ今なお息づいている信仰文化を感じ取っていただければ幸いです。

|

◆ギャラリートーク(展示説明会)のご案内

日時:平成25年11月10日(日)午後1時30分〜

会場:高月観音の里歴史民俗資料館2階展示室

|

|

展示予定資料

|

資料名 |

員数 |

時代 |

所有者 |

備考 |

|

|

1 |

|

十一面観音立像 |

1躯 |

室町〜江戸時代 |

覚念寺(松尾) |

|

|

|

2 |

|

不動明王立像 |

1躯 |

江戸時代 |

覚念寺(松尾) |

|

|

|

3 |

|

毘沙門天立像 |

1躯 |

江戸時代 |

覚念寺(松尾) |

|

|

|

4 |

|

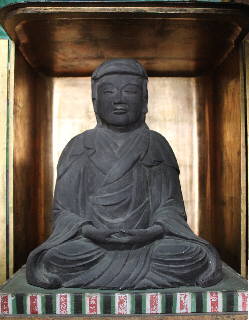

伝教大師坐像 |

1躯 |

江戸時代 |

覚念寺(松尾) |

|

|

|

5 |

|

慈覚大師坐像 |

1躯 |

江戸時代 |

覚念寺(松尾) |

|

|

|

6 |

|

千手観音立像 |

1躯 |

明治時代 |

観音寺(雨森) |

|

|

|

7 |

|

不動明王立像 |

1躯 |

江戸時代 |

観音寺(雨森) |

|

|

|

8 |

|

毘沙門天立像 |

1躯 |

江戸時代 |

観音寺(雨森) |

|

|

|

9 |

|

薬師如来立像 |

1躯 |

平安時代 |

観音寺(雨森) |

|

|

|

10 |

|

薬師如来坐像 |

1躯 |

室町時代 |

観音寺(雨森) |

|

|

|

11 |

|

伝弁財天坐像 |

1躯 |

室町時代 |

観音寺(雨森) |

|

|

|

12 |

|

聖観音立像 |

1躯 |

平安時代 |

川並地蔵堂 |

|

|

|

13 |

|

薬師如来立像 |

1躯 |

平安時代 |

川並地蔵堂 |

|

|

|

14 |

|

日光菩薩立像 |

1躯 |

江戸時代 |

川並地蔵堂 |

|

|

|

15 |

|

月光菩薩立像 |

1躯 |

江戸時代 |

川並地蔵堂 |

|

|

|

16 |

|

天部形立像 |

1躯 |

平安時代 |

川並地蔵堂 |

長浜市指定文化財 |

|

|

17 |

|

天部形立像 |

1躯 |

平安時代 |

川並地蔵堂 |

長浜市指定文化財 |

|

|

18 |

|

三十番神像 |

33躯 |

江戸時代 |

川並地蔵堂 |

|

|

|

19 |

|

破損仏 |

3点 |

平安時代 |

川並地蔵堂 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

千手観音立像(高月町雨森・観音寺 明治時代) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

十一面観音立像(高月町松尾・覚念寺 室町〜江戸時代) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

天部形立像(余呉町川並・地蔵堂 平安時代 長浜市指定文化財) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

薬師如来坐像(高月町雨森・観音寺 室町時代) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

伝教大師坐像(高月町松尾・覚念寺 江戸時代) |

|

|

|

|