|

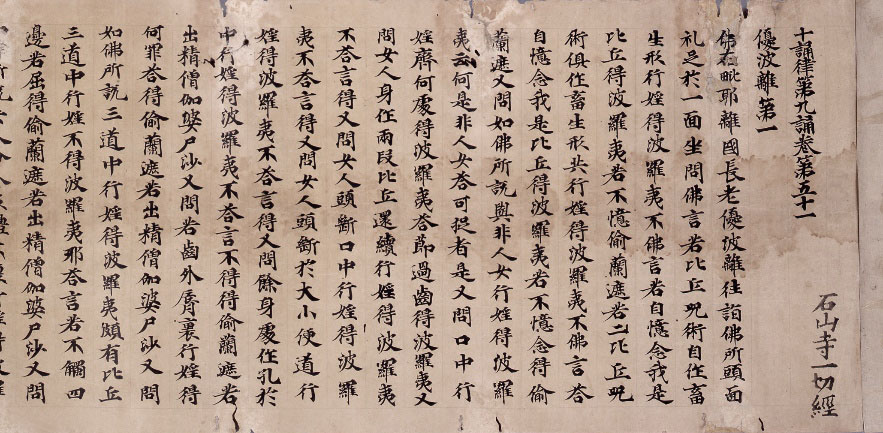

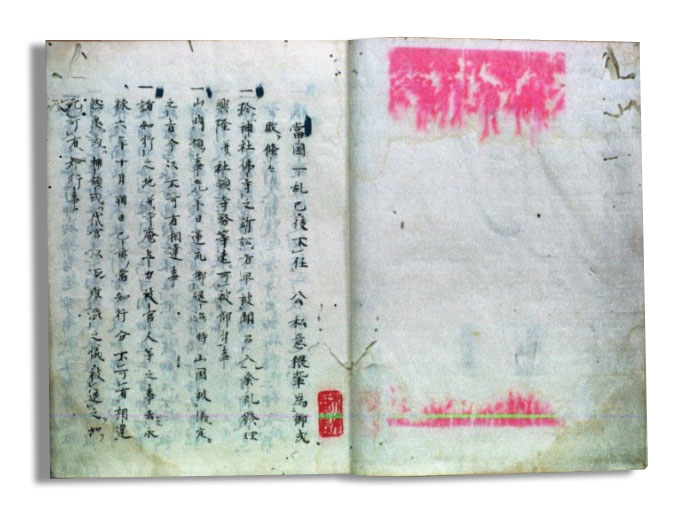

(1)十誦律巻第五十一 (1)十誦律巻第五十一

縦26.7㎝ 横1542.8㎝ 神護景雲2年(768)

1巻 滋賀県指定有形文化財

仏教教団における規則や作法、戒律などをまとめた律書の一つ。全体が十誦(10章)に分けられているので「十誦律」という。小乗仏典の1つで、律としては最も完備したものといわれ、全61巻からなる。中国では、翻訳当初はよく講究されたが、四分律の研究が盛んになるにつれて衰えた。

この写本は、神護景雲2年(768)5月13日、称徳天皇が聖武天皇の供養のために発願書写させた一切経のうちの一巻である。別名「神護景雲経」とも称され、聖武天皇の勅旨一切経(天平6年:734年)と対比されるものである。正倉院には742巻が伝わっているが、本巻のように市井に流出し諸家に伝わるものも少なくない。

本経は、巻首に「石山寺一切経」の無廓黒印を押しているところから、もとは近江を代表する古刹の石山寺に伝来したことがわかる。ゆったりとした肉太の書風に特徴があり、比較的保存も良く、奈良写経の代表的な遺品として貴重である。

|

| |

|

|

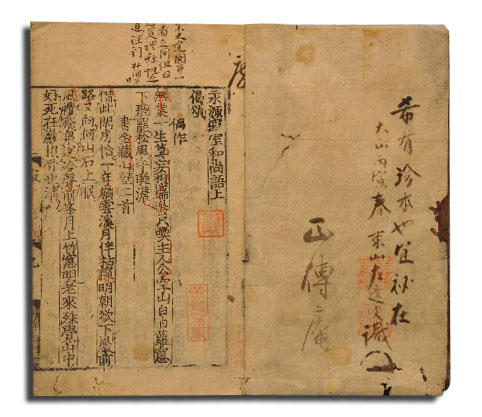

(3)永源寺寂室語録

縦23.1 ㎝横16.8㎝ 永和3年(1377) 1冊

正しくは『永源寺寂室和尚語録』である。寂室は、鎌倉時代の臨済宗の僧で元光のこと。元光は、山城(京都府)三聖寺の無為昭元に師事。元応2年(1320)に入元し、各地を歴参し、嘉暦元年(1326)に帰国した。後、近江守護佐々木氏頼創建寄進の永源寺の開山となった。

本書は、永源寺での寂室の法話や、日常会話、示衆法語、書簡、道号頌でまとめられている。木版刷りで、欄外に後世の僧と考えられる人物の墨書がみられ、学習資料として用いられたのだろう。

元光は、幽棲(外出せず寺にとどまった)、俗塵(俗世間のわずらわしいこと)を避け、大寺名刹(大きな寺と名高い寺)を好まず、終生黒衣の平僧で通した。

|

| |

|

|

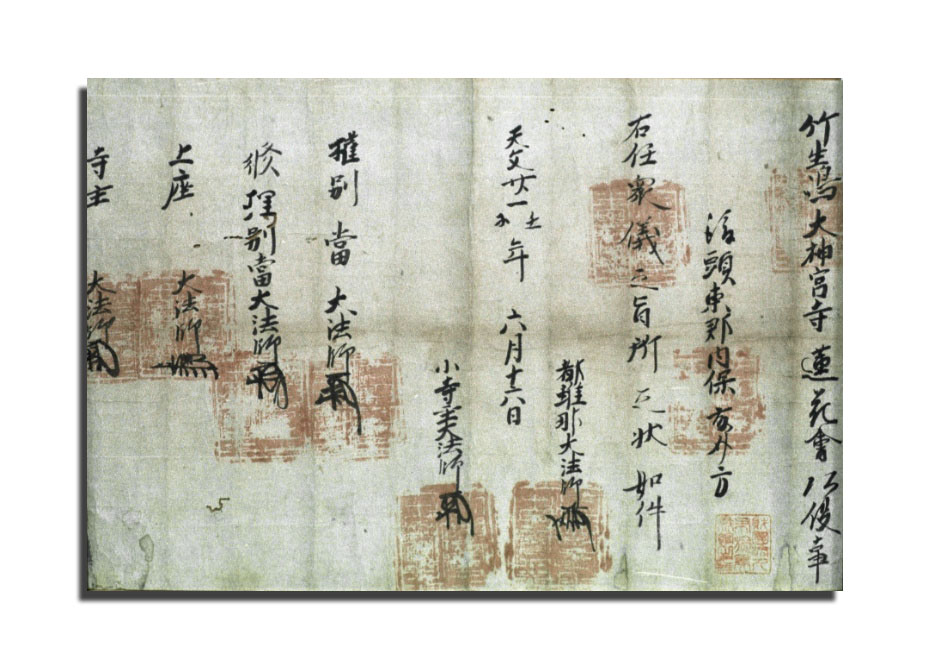

(5)蓮華会頭役差状

縦26.3㎝ 横39.5㎝

天文21年(1552) 6月16日 1通

竹生島弁才天の祭礼・蓮華会(れんげえ)の頭役(とうやく)の指名を、竹生島から知らせる文書で「差状」と呼ばれるもの。中世の差状には、文書形式に共通性があり「竹生嶋大神宮寺蓮華会頭役之事」という事書をもち、全面に8・9顆の朱文方印を押す。竹生嶋大神宮寺(現竹生島宝厳寺)側からの発給主は、小寺主・都維那・権別当・修理別当・上座・寺主の6名連署となる。

蓮華会は、中世から近世において浅井郡ゆかりの領主と村落上層により担われてきた祭礼である。

本状は、後頭のもので「東郡内保藤介方」とあり、東浅井郡内保(現内保町)の村落上層と考えられる。また同年同日付けの、先頭役の浅井西郡孫左衛門尉のものが知られていたが、今回の新発見により、先頭と後頭の差状が揃ったことになった。蓮華会を知る上で貴重な資料。

※蓮華会祭礼とは

祭礼の内容は、4月、頭人が、竹生島惣山を代表し蓮華会の寺側の責任者とされる「四人衆」へ挨拶に赴く。5月1日には、頭人の世話する宿坊(塔頭の一つ)で「月渡振舞」の宴がもたれ、大般若経の転読がなされる。6月1日に、榊と御正体(鏡)が頭役の家に迎え入れられ、15日まで頭人夫婦は精進し、御正体の納められた仮屋へ供物を捧げる。6月上旬に、宿坊で管弦師の振舞があり、14日神前で舞楽がなされ、15日の船渡御を迎え島で祭礼がなされる。

|

| |

|

|

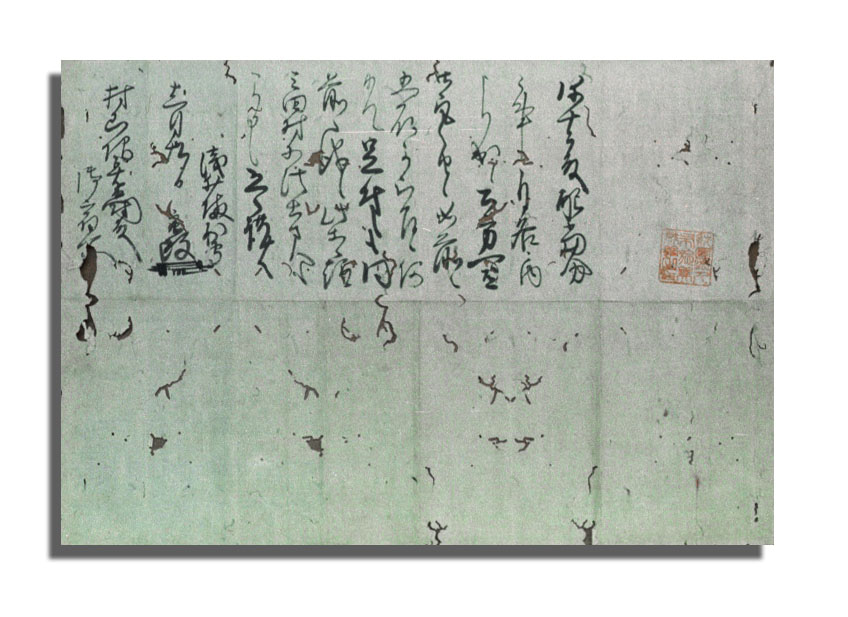

(6)浅井亮政書状

縦28.0㎝ 横41.8㎝ 室町時代後期 1通

浅井亮政(?~1542)は、京極氏内部の権力争いと、それに乗じて支配権を奪った上坂氏の専横に対して不満を抱く京極氏家臣層を糾合して、江北三郡(伊香・坂田・浅井)の支配権を確立し、浅井三代の基礎を築いた。

本状は、浅井郡当目(とうめ)村(長浜市当目町)の地侍の村山次郎右衛門尉宛の書状。書状には弥十郎の配当分5石を、村山氏の所領から差し出すように命じ、この内容を三田村千法士にも伝えるよう命じている。三田村氏は当該地の草野庄周辺で代官を務めていたと推定される。

|

| |

|

|

(7)六角氏式目

縦27.8㎝ 横20.8㎝ 江戸時代 1冊

滋賀県指定有形文化財

六角氏式目は、近江南半の領主六角氏が永禄10年(1567)に制定した分国法。六角氏は、永禄6年(1563)に当主六角義弼が重臣の一人後藤賢豊父子を殺害した事件を発端とする観音寺騒動が勃発した。六角氏式目は、このような状況下に制定されたもので、本文首部にいう「当国一乱」とは、観音寺騒動を指している。

六角氏式目は、重臣たちが起草上申し、六角氏が承認するという手続きを経て制定されており、最大の特徴は、法の遵守を誓う起請文(神仏に誓約する言葉を書き入れた誓約書のこと)を、主君六角氏と重臣の間で取り交わすという形式をとっていることである。これは、当主六角氏と重臣・家臣の権利保護のため互いに規制しあい、また利害の対立を捨てて協調していることを示す。中世日本の先進地域である近江国では、百姓の惣村(自治村落のこと)的結合が発達し、これに対抗するために領主層の団結が必要とされたのである。条数は67か条で、所領相論、年貢収納、刑事犯罪などの条項がある。六角氏式目の原本は残存せず、その写本とのひとつとして書誌学的にも貴重な資料である。 |

| |

|

|

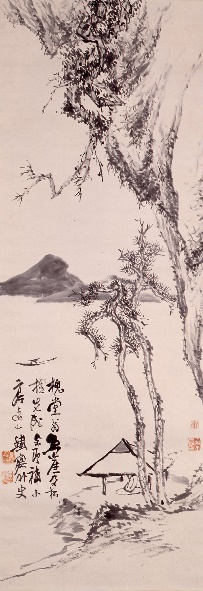

(17)山水図

縦138.0㎝ 横48.0㎝

明治時代 2幅対 富岡鉄斎・板倉槐堂筆

富岡鉄斎と板倉槐堂の合作作品。

富岡鉄斎(1837~1924)は、近代文人画家の巨匠。布施美術館創始者の巻太郎とは、親交があり、美術館は鉄斎の作品を300点以上収集している。

板倉槐堂(1822~1879)は、坂田郡下坂中村(下坂町)の旧家下坂家の5男。後に京都の薬商の後継ぎとなり、幕末の動乱の中、志士たちを支援した。鉄斎との交流もこの頃始まったと考えられる。詩書画に優れ、坂本龍馬(1835~1867)に送った「梅椿図」(重文)をはじめ多くの絵画作品を残している。

賛によると、画面手前の岸辺と松を槐堂が描き、小亭と遠山を鉄斎が描いた。二人の交際は幕末の頃から始まったと考えられ、交友関係は維新後も続いた。最後の元老として名高い西園寺公望(1849~1940)は明治2年(1809)に立命館(立命館大学の前身)を開校するが、この学校の教員として鉄斎と槐堂も招聘されている。

|

| |

|

|

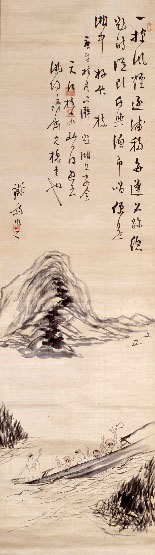

(18)琵琶湖舟遊図

縦135.0㎝ 横33.1㎝ 明治3年(1870) 1幅

富岡鉄斎筆

単調な筆致であるが、よほど楽しかったのであろうか、人物の大振りな身体描写から琵琶湖で舟遊びする様子が生き生きと描かれる。賛(絵画に添えられた詩や文章)は、坂田郡下坂中村(長浜市下坂町)出身の医師であり、幕末の志士とも交流のあった江馬天江(1825~1901)が書いている。賛には、鉄斎、天江のほか、書家の神山鳳陽(1824~1890)、天江の兄である板倉槐堂の4人が、名所で会うたびに詩を題し琵琶湖を舟遊したことが記されている。鉄斎が当時、長浜出身の文化人らと交友を深めていたことがわかる興味深い資料。鉄斎35歳の作。 |

| |

|

|

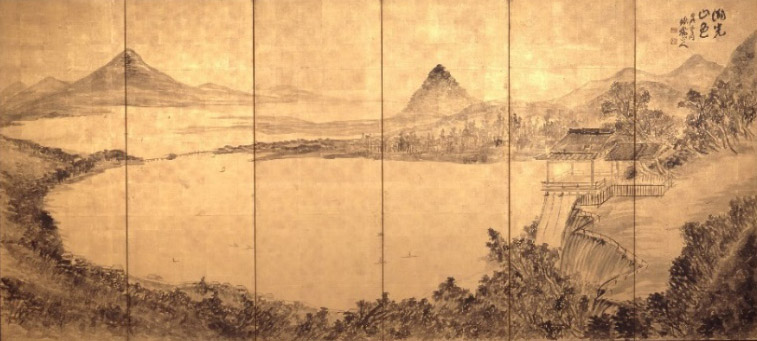

(19)琵琶湖図

縦167.5㎝ 横368.0㎝ 明治19年(1886)

屏風6曲1隻 富岡鉄斎筆

金地に映える墨色が爽やかな屏風。琵琶湖の南端に近い石山寺から見た、南湖周辺の眺望を描いたもの。右に石山寺境内、中央に見える尖った山は「近江富士」三上山その手前左方に瀬田唐橋、奥の高い山は比良山であろうか。なお、図柄から推して、もとは湖北を描いたものと一双になっていたと考えられる。鉄斎51歳の作。

|

| |

|

|

(21)関羽図

縦135.4㎝ 横70.0㎝ 明治26年(1893) 1幅

片山雅洲筆

関羽雲長(?~220)は、後漢~三国時代の武人・政治家。蜀の照烈帝(劉備玄徳)に仕えた前将軍(官位のこと)で、劉備の義兄弟(劉備・関羽・張飛の3兄弟)として知られる。また、立派な髭を蓄えていたことから、美髯公とも呼ばれた。

高月町西物部出身の片山雅洲(1872~1942)は、農事のかたわら独学で絵を学んでいたが、限界を感じ基礎的な画法を学びたいと考えた。両親を説得し農閑期に限り、隣村東物部の画家戸田北堂(1837?~98)に就くことを許され、初めて絵の手解きを受けることになり、「雲峯」と号した。短い冬の期間であったが、その熱意と才能により上達は早く、やがて襖絵や本作等多くの作品を描くほどになった。雅洲22歳の作。

|

| |

|

|

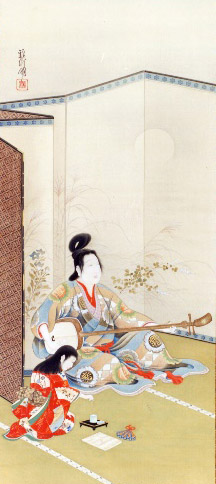

(24)己ケ部屋図

縦114.5㎝ 横50.7㎝ 明治39年(1906) 1幅

片山雅洲筆

雅洲は京都で修行し、その後、東京に出て橋本雅邦の門に入った。同門には横山大観、下村観山らがいた。しかし、雅洲は家業のため、やむなく帰郷し、郷里にて画業に励むことになった。東京より帰郷した雅洲は、明治30年代末から40年代前半にかけ、暇を見つけては博物館・社寺を巡って古今・和漢の名画を模写したり、各地を訪ねて写生を行った。そしてこの頃、精緻な美人画・風俗画を多く描いている。

本作はその代表作で、着物の文様はもとより、背にする屏風の細部にわたるまで、まこと精緻に仕上げている。そこからは、中央を離れてなお精力的に様々な画風を学び取ろうとした雅洲の熱意が伝わってくる。雅洲35歳の作。 |

| |

|