| |

特別陳列

「湖北考古学の黎明期−パイオニアたちの発見−」

期間: 平成27年7月8日(水)-8月30日(日)

|

|

開催趣旨

長浜市の遺跡は829か所を数え、その数は県内随一です。遺物の年代も、縄文・弥生・古墳時代から近世に至るまで幅広く、現在も土地開発に伴う行政発掘などによって発見が続いています。

このような埋蔵文化財の発掘・採集は、湖北地域においては明治期から行われ、大正期の郡志・町史編纂の機運と連動して盛んになっていきました。そして、その現場には考古学の専門家とともに地元の郷土史家や採集家の姿がありました。

この特別陳列では、湖北地域の考古学・埋蔵文化財調査の黎明期において、草分けとなった研究者や郷土史家、採集家などを紹介し、先覚者たちの業績を振り返ります。 |

|

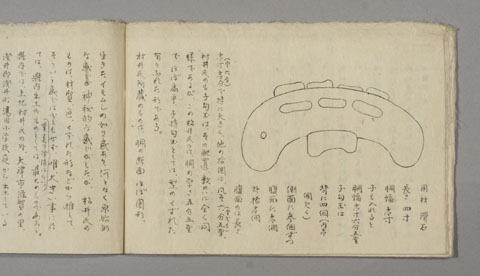

石之長者(いしのちょうじゃ)木内石亭(きうちせきてい)全集

紙本印刷、和綴冊子装、近代(昭和11年・1936)

高月観音の里歴史民俗資料館蔵

中川泉三が郡志編纂で収集した木内石亭(1724〜1808)の遺物・遺文を編集し、財団法人下郷(しもごう)共済会が発行した全集。非売品として研究者などに配布した。栗太郡(現:草津市)出身の石亭は奇石の収集家で、考古学の祖と仰がれる。題字は徳富蘇峰(とくとみそほう)、序文は浜田青陵(はまだせいりょう)。

|

|

|

|

|

|

耳環(じかん) 6点/管玉(くだたま) 2個

松尾宮山古墳群出土(長浜市高月町松尾) 覚念寺蔵

耳環:外径3.3×管径0.8/外径3.2×管径0.8/外径2.6×管径0.8/外径2.4×管径0.6

管玉:径0.8×長さ2.5/径0.9×長さ2.5(古墳時代)

松尾宮山古墳群(県指定史跡)の石棺から明治期に採集された装身具。土器とともに銅製の耳飾りや碧玉(へきぎょく)製の首飾りの一部などが見つかっていて、中川泉三が編纂し梅原末治が古代編を執筆した『伊香郡志(いかぐんし)』にも掲載されている。当時の古墳発見届とともに松尾集落内の覚念寺に保管されている。

|

|

|

|

|

|

合口甕棺(あわせぐちかめかん) 2口

杉沢遺跡出土(米原市杉沢) 長浜城歴史博物館蔵

大:口径32.5×高さ41.0/小:口径31.5×高さ35.5(縄文時代晩期)

2つの甕の口を合わせ、中に遺体を埋葬したもの。杉沢遺跡は大正13年(1924)に中川泉三が石器や石斧を紹介し、昭和13年(1938)に小林行雄がこの甕棺を発掘して全国的に有名になった。小江慶雄もまた昭和29年(1954)に別の合口甕棺を発掘している。

|

|

|

|

|

|

深鉢形(ふかばちがた)土器 1口

葛籠尾崎(つづらおざき)湖底遺跡出土(長浜市湖北町尾上) 個人蔵

口径29.3×高さ40.8(縄文時代中期)

大正13年(1924)に最初に発見された土器の一つ。琵琶湖の水深70m近くから漁師の網にかかって引き上げられた。この遺跡の土器は縄文から古墳時代までまんべんなく出土し、完形品が多いことが特徴で、昭和34年(1959)には小江慶雄が日本で初めて考古学調査にスキューバ潜水を取り入れた。

|

|

|

|

|

|

内行花文鏡(ないこうかもんきょう) 1面

塚原古墳群出土(長浜市醍醐町) 浅井歴史民俗資料館蔵(八雲書院)

面径9.5(古墳時代)

昭和25年(1950)に浅井中学校の教諭によって横穴式石室から採集された。内区の文様が弧形によって形作られたもので、中国鏡を模した国産鏡とされる。発見当初は欠失した部分もあったという。八雲書院が設置された浅井中学校では、田中礎の意志を受け継いだ教諭や生徒が、考古遺物を発見しては八雲書院の資料として追加していった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

中村林一(りんいち)『大福帳』 125冊

紙本墨書 冊子装 現代

長浜城歴史博物館蔵(中村林一コレクション)

縦13.9×横19.9

昭和28年(1953)3月から50年(1975)12月まで書き溜められた、中村林一の調査・研究ノート。考古資料のみならず、もっとも得意とする古文書や金石銘、美術工芸品、花押・印章までが、忠実な図解と緻密な墨書で所狭しと記される。湖北地域の郷土史家のリーダーであった情熱と情報量がうかがわれる。 |

| |

| ※法量の単位はすべてcm(センチメートル)になります。 |