|

特別陳列 布施美術館名品展7

「鉄斎が愛した文人画」

期間: 平成29年3月15日(水)-5月7日(日) |

|

|

開催趣旨

長浜市高月町唐川に建つ布施美術館(非公開)は、当地出身の医師・布施巻太郎(1881-1970)が収集した富岡鉄斎(1836-1924)をはじめとする文人画、経典や古文書、医学・薬学関係資料といった数多くの貴重なコレクション収蔵する美術館です。

初代館長である布施巻太郎の「自ら収集したコレクションを、国民の文化遺産として永く後世に起こしたい、広く社会教育に活用したい」という美酒津間のの創設理念を受け継ぎ、高月観音の里歴史民俗資料館では毎年1回、布施美術館のすぐれた所蔵資料を特別公開しています。

今年は、布施コレクションの原点でもあり、巻太郎と実際に交流のあった文人画の巨匠・富岡鉄斎や、鉄斎が所有していた浦上玉堂(1745-1820)や、鉄斎と親交があり、合作を数多く残した板倉槐堂(1822-1879)をはじめとする文人画の絵画作品を通じ、鉄斎が愛し、影響を受けた文人画を紹介します。

|

|

○関連事業○

展示説明会

日時:平成29年3月18日(土)午後1時30分から

平成29年5月3日(水)午後1時30分から 平成29年5月3日(水)午後1時30分から

会場:2階展示室にて

友の会連続講座「文人画の魅力(仮題)」

日時:平成29年3月26日(日)午後1時30分から

会場:高月公民館 第2研修室

講師:河野 道房 氏(同志社大学美学芸術学科教授)

参加費:500円(観音の里資料館友の会会員は無料) |

|

琵琶湖舟遊図 富岡鉄斎筆 1幅 絖本墨画淡彩

135.0×33.1 明治3年(1870)

鉄斎の画業の初期にあたる35歳の作。単調な筆致であるが、よほど楽しかったのであろうか、人物の大振りな身体描写から琵琶湖で舟遊びする様子が生き生きと描かれる。賛(絵画に添えられた詩や文章)は、坂田郡下坂中村(長浜市下坂中町)出身の医師であり、幕末の志士とも交流のあった江馬天江(えまてんこう)(1825-1901)が書いている。鉄斎が20代の頃はちょうど幕末の動乱期にあたり、京都出身の鉄斎も天江をはじめ多くの志士と交際している。

賛には、鉄斎、天江の他、書家・漢詩人の神山鳳陽(ごうやまほうよう)(1824-1889)、天江の兄である板倉槐堂の4人が、名所に逢うたびに詩を題し琵琶湖を舟遊したことが記されている。鉄斎周辺の文化人との交友関係を知る事ができる近江ゆかりの作品である。 |

|

|

|

|

|

|

桑芋煮茶図 富岡鉄斎筆 1幅 絹本著色

142.0×42.5 大正元年(1912)

中国・唐の茶人である陸羽(桑芋翁)(733-804)が、天下第二の泉とした恵山泉の水の品定めする様子を、群青や緑青の絵の具を用いる青緑山水で描く。鉄斎70歳代の山水画作品には水墨だけでなく青緑山水も多く、青や緑を効果的に配することで、俗世から離れた穢れない自然風景を描き出している。

|

|

|

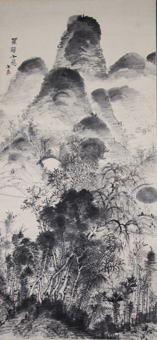

山碧水明処図 富岡鉄斎筆 1幅 紙本墨画

146.4×40.3 大正10年(1921)

山碧(紫)水明処(京都市上京区東三本木通南町)は江戸時代の儒学者であり、山水画でも有名な頼山陽(1780-1832)の書斎である。画面手前の家屋の奥に山紫水名処が描かれている。鴨川を挟み、画面奥に濃墨と墨の滲みを用いることで雄大で崇高な印象を受ける比叡山を配し、遠方に比叡山をも望むことのできる風光明媚な山紫水名処の様子を見事に描き出している。

鉄斎は山陽の詩に註をつけた『山陽詩註』という本を増校するなど、山陽を尊敬しており、明治5年(1872)から2年ほど山紫水名処に移り住んでいる。

|

|

|

|

|

|

|

|

玉堂琴士画像琴士賛 富岡鉄斎筆、浦上玉堂賛 1幅 上部:絹本墨書/下部:絖本墨画

上部:15.4×14.2/下部:24.0×16.0 大正13年(1924)

浦上玉堂が書いた琴について吟じた詩(作品上部)と鉄斎が描いた玉堂の肖像(作品下部)の合装作品。

浦上玉堂は岡山・鴨方藩士に生まれ、生涯、琴と詩書画を愛した。49歳の年に脱藩、各地を遊歴し、世俗から離れ余技に勤しむことを理想とする文人としての人生を歩んだ。文人としての生き方を理想とした、鉄斎の玉堂に対する共感と憧れをこうした作品から感じとることができる。 |

|

|

|

万籟千畳図 浦上玉堂筆 1幅 紙本墨画淡彩

133.8×62.0 江戸時代19世紀

画題の万籟とは万物が発する音や響き、千畳とは山々の連なりの意。湿潤な筆致で、玉堂ならではの緻密に描かれた木々を画面前方に密集して描き、遠景に山々の連なりを配し、木々のざわめきが感じられそうな深遠な自然風景を描き出している。

箱書には、鉄斎による「玉堂琴士画万籟千畳図」の題字と、この箱書が大正12年(1923)節分の日に浄名庵において書かれたことが記されている。

|

|

|

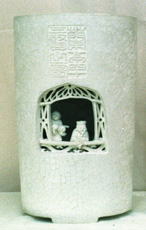

涼炉 蘭亭之図 刻 青木木米作 1基

江戸時代19世紀

凉炉とは煎茶の際に用いられた湯を沸かす道具である。作者の青木木米(1767-1833)は江戸時代京都で活躍した陶工であり、文人画家としての才能も発揮し、著名な作品を残している。

当時著名であった鉄斎の下には、多くの作品依頼者や訪問者が訪れた。ほとんどの面会は謝絶され、鉄斎との面会を夢見て敦賀から足繁く京都の鉄斎宅へ通った巻太郎も例に漏れなかった。しかし本作を持参したところ、その鑑識眼が認められ大正11年(1922)ついに憧れの鉄斎との面会を果たした。

本作には鉄斎の箱書も残されており、日本で唯一学識がありすぐれた陶工はただ青木木米のみであると、木米を称賛している。巻太郎と鉄斎を繋ぐことになった記念碑的作品といえる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

槐鉄合作山水図 富岡鉄斎・板倉槐堂筆 2幅

紙本墨画 各138.0×48.0 明治時代

鉄斎と坂田郡下坂中村(長浜市下坂中町)出身で幕末の志士として有名な板倉槐堂の合作作品。賛によると、作品1は画面手前の岸辺と松を槐堂が、小亭と遠山を鉄斎が描き、作品2では、全景を槐堂が、橋を渡る釣竿を持った漁人を鉄斎が描いたとされる。

|

|

|

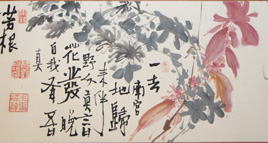

草花図(部分) 板倉槐堂筆 紙本淡彩

1巻 第1紙:16.7×332.5 明治7年(1874)

文政5年(1822)坂田郡(長浜)の名家下坂家の5男として生まれた槐堂は、のちに京都の薬商の後継ぎとなり、幕末の動乱の中、志士たちを支援した。鉄斎と出会ったのもこの頃だと考えられる。

詩書画にすぐれていたようで、坂本龍馬(1836-1867)に送った≪梅椿図≫をはじめ多くの絵画作品を残している。中でも花鳥画に非凡な作品が多く、槐堂が湿潤な筆致で描く草花には瑞々しさが溢れている。晩年にあたる本作にも、こうした槐堂の特徴がよく表れている。

|

|

|

|

|

|

|

王義之像 池大雅筆 1幅 紙本墨画

75.8×36.5 江戸時代18世紀

王羲之(303年-361年)は書聖ともいわれる中国・東晋時代の書家。おだやかで伸びやかな大雅らしい筆致の作品である。

鉄斎が最も評価した文人画家が池大雅であり、大雅の住居跡に建てられた大雅堂前の鉄斎の写真も残されている。 |

|

|