| |

�@

�@�J�X�F�F���a350�N�L�O

�@���W�u�\�J�X�F�F�̋���_�\�v

�@�@�@�@���ԁF�@����30(2018)�N10��3���i���j-11��26���i���j

|

|

�J��|

�@�J�X��(���l�s�������J�X)�o�g�Ɠ`����J�X�F�F�i1668�`1755�j�́A�]�ˎ��㒆���A��B�̑Δn�˂Ɏd������w�҂ł��B�˂ł͋���������ǂ邩�����A�����E�O�����ɂȂ��A�ˎ�̌�p�l�Ȃǂ����߂܂����B���ɒ��N�Ƃ̊O���Ɋւ��ẮA�u���ӂƐM�`�ɂ��O���i���M�̌����j�v������A���N�ʐM�g�̐��s���Ȃǂ�ʂ��āA���̎��H�ɓw�߂܂����B�ނ́A���N�̏����⒩�N�̌��t��ϋɓI�Ɋw�сA���N��w�K�������쐬���܂����B�F�F�̊W�����́A���H�A���l�X�R�u���E�̋L���v�ɓo�^����Ă��܂��i���̒c�̂ɂ�鋤����āu���N�ʐM�g�Ɋւ���L�^�v�̂����j�B

�@�܂��F�F�́A��i�̈琬�ɂ��͂����A���m���J���Ďq�����Ă���A���̍����ʖ�̈琬������Ȃǂ��A�Δn�ɂ����鋳����̌���ɐs�͂��܂����B

���N�́A�J�X�F�F�̐��a����350�N�ڂɂ�����܂��B���̊��W���ł́A�F�F�̋����q��ɂ��ďœ_�����āA�ނ̊w��̂������_�_��R�����܂��B

��ÁF�����ω��̗����j����������

|

| |

| �����ȓW������ |

| |

|

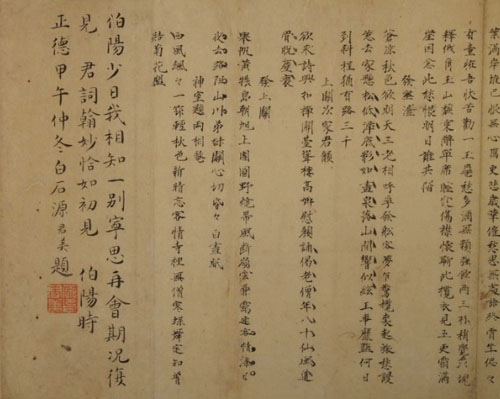

�u��ג��(�������Ă�����)�v �u��ג��(�������Ă�����)�v

����4�N(1714) �@1��

��27.5�p�~�c17.6�p

�J�X�Q�C���E�M�@�V�䔒�ΕM

���F�F�ɓ��s���Đ��˓��C���q�s���ɕ�(��)�����A���j�E�Q�C�̊���30������߂Ă���B�V�䔒�̔�_������A�����ɂ͎���`���Ŕ����F�F�Ə��Ζʂ������ɂ��Ƃ悹�A���q�Q�C�̎����̂������̌��t���L����Ă���B�Q�C17�A����58�ł������B

�@���ƖF�F�͓���i�؉������剺�j�ł���Ȃ���A�������N�̒��N�ʐM�g�����̍ۂɂ́A���{�ƑΔn�ˎ�Ƃ�������̈Ⴂ���猃�����Η����������A�v���C�x�[�g�ł͂��݂���F�ߑ��h�������w�ғ��m�ł��������Ƃ��Â��B |

| |

|

|

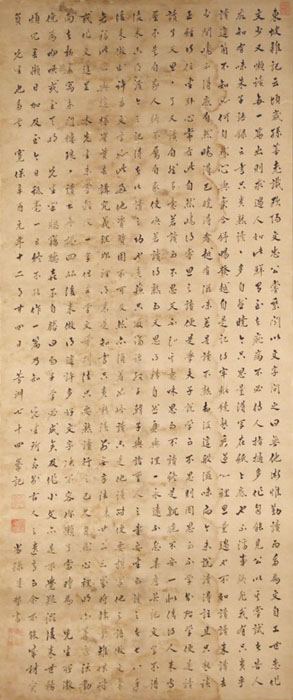

�u�Ǐ��_(�ǂ�������)�v

���ی��N(1741) �@1��

��53.0�p�~�c126.5�p�@�F�F���A�J�X�����M

���ɖF�F�̑��E��(����)��(����)��15�B�F�F�͒����́u�u�w�v�̗�ɂ�����A���č�����u�Ǐ��_�v�������������̂��B

�@�Ȃ��{�j���́A�w�F�F�搶�����x�ɂ��A����18�N(1733)�F�F��66�̎��ɍ�������̂ł��邱�Ƃ��킩��B

�_��������A�u�w��Ŏv�킴��Α�(���Ȃ�)�����炭�A�v���Ċw����Α�(���Ȃ�)�����₤���v�ƁA�w�Ԃ��ƂƂƂ��Ɏ���l���邱�Ƃ̃o�����X���厖�ł��邱�ƂȂǂ�����Ă���B�B |

| |

|

|

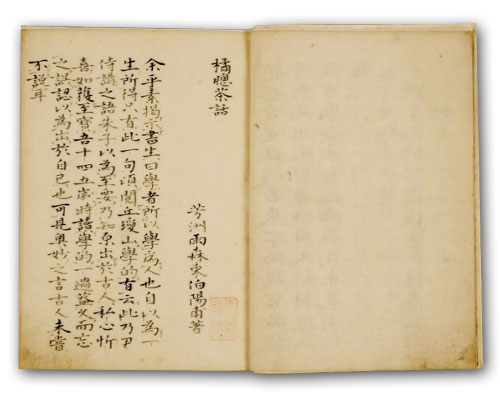

�u�k�����b(������������)�v

�����E����4�N�i1747�j�@2��

�@��18.2�p�~�c24.7�p�A

�A��18.3�p�~�c24.5�p�@�F�F���A���Y�j��M

�@�F�F�̑�\�I�������M�B�O���E���Y�j��(��������)(�F�F�̎��j�E���Y����(��イ����)�̎q)����N���ʂ������́B

�@�������ɂ͖F�F�̏o���ɂ��āu�c�ЁA�ߍ]���Ƃ̍����A���ĉJ�X���ȂčїW(�����䂤)�ƈׂ��A���݂Ď��Ƃ��Ɖ]���v�Ƃ���A�F�F�̐�c�����n�o�g�ł��邱�Ƃ𗠕t���Ă���B

�@�܂��A�`���ŖF�F�́A�u�]�A���f�A�����Ɍf���ĞH���A�w�͐l���邱�Ƃ��w�Ԃ䂦��Ȃ�B����ꐶ����Ƃ���A�������̈�傠��v�ƁA�w��̈Ӌ`�́A�l�Ƃ��Đ��܂�Ă��āA�ǂ�������ׂ����A�����Ȃ��ׂ����Ƃ������Ƃ��������邱�Ƃł���Ɛ����Ă���B

�@ |

| |

|

|

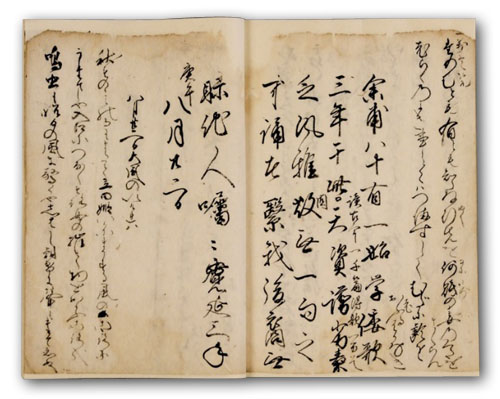

�u�F�F�r��(�ق����イ��������)�v

1�� �]�ˎ��㒆��

24.2cm�~122.0cm�@�d�v������

�F�F�(�����ω��̗����j���������ٕۊ�)

�@�������N�i1748�j�`���4�N�i1754�j�@22���@�F�F���E�M

�F�F�͔ӔN81�̍����a�̂��w�т͂��߁A�w�Í��a�̏W�x�̐�Փǂ݂Ƙa�̈ꖜ��̉r�����u�����B

�@��Փǂ݂́A�������N12���A�����n�߁A�ǂރy�[�X�͎���ɑ����Ȃ�A���N8��28���ɒB�������B

�@�܂��ꖜ��̉r���́A�������N8��23���ɊJ�n���A��3�N8��22���ɂ͂��ł�1����ɒB���A����ɂ��̌���S���Ȃ�O�N�A87�̎��܂Ő��͓I�ɉr�ݑ����A���̍�͂Q����𐔂���B

�@�V���ɂ����Ă����w�S�̐₦�邱�ƂȂ��ŔӔN�̖F�F�̎p���_�Ԍ�����B |

| |

|

|

| �ȂǑ���27�� |

| |

| |

| �֘A���� |

���W��������

�@�@�@�@�����F����30�N11��11���i���j�ߑO10��30������

�@�@�@�@�ꏊ�F�����ω��̗����j���������� 2�K�W����

|

���u�J�X�F�F�q�ǂ��~���[�W�J���v

�@�@�@�@�@�����F����30�N11��10���i�y�j�ߑO10������

�@�@�@�@�@���F���l�s���x�i���w�Z

���J�X�F�F���a350�N�L�O�u����

�@�@�@�@�@�����F����30�N11��10���i�y�j�ߌ�2��30������

�@�@�@�@�@���F�����܂��Â���Z���^�[

�@�@�@�@�@����F�u����E���s�ɊW���钩�N�ʐM�g�̔��p�ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`�F�F�̐��M�̂�����𖢗��ց`�v

�@�@�@�@�@�u�t�F�ЎR�^���q��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����Y�p��w���p�w���������p�����{�� ���u�t�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ÁF�F�F��

|

|