|

|

|

|

| |

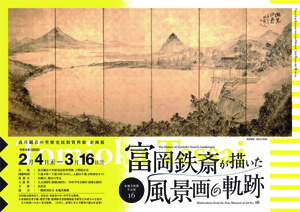

企画展 布施美術館名品展16

「富岡鉄斎が描いた風景画の軌跡」

期 間:令和8年2月4日(水)~3月16日(月)

◆会期中休館日:火曜日・祝日の翌日

|

|

|

| |

開催趣旨

長浜市高月町唐川に建つ布施美術館(非公開)は、当地出身の医師・布施巻太郎(1881-1970)が収集した富岡鉄斎(1836-1924)をはじめとする文人画、経典や古文書、医学・薬学関係資料といった数多くの貴重なコレクションを収蔵する美術館です。

初代館長である布施巻太郎の「自ら収集したコレクションを、国民の文化遺産として永く後世に残したい、広く社会教育に活用したい」という美術館の創設理念を受け継ぎ、高月観音の里歴史民俗資料館では毎年、布施美術館のすぐれた所蔵資料を特別公開しています。

今年は、布施美術館所蔵の富岡鉄斎の作品から、主に風景画に焦点を当て、その背景や作品に込められた鉄斎の思いを読み解きます。本展を通じて、布施コレクションの価値を知っていただくとともに、布施巻太郎の心にふれ、あわせて郷土文化を再発見する機会とします。

※展示資料総数:21件22点

主催:長浜市

協力:一般財団法人 布施美術館

|

| 関連事業 |

■展示説明会

日時:令和8年3月1日(日)午後1時30分~

場所:高月観音の里歴史民俗資料館 2階展示室 |

| 展示資料 |

| |

|

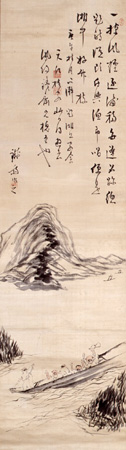

| 琵琶湖舟遊図 1幅 |

琵琶湖舟遊図 1幅

富岡鉄斎筆・江馬天江賛 絖本墨画淡彩 135.0×33.1cm 明治3年(1870)鉄斎35歳

明治3年8月に、幕末の志士で文人として知られる板倉槐堂(いたくらかいどう)と江馬天江(えまてんこう)兄弟、漢詩人の神山鳳陽(ごうやまほうよう)と鉄斎ら4人が琵琶湖で舟遊びをした際の様子を描いた作品。絵は鉄斎が描き、賛(さん)には書家としても名を馳せた天江が漢詩をしたためている。

|

|

|

| 琵琶湖図(湖光山色図) 6曲1隻(屏風) |

琵琶湖図(湖光山色図) 6曲1隻(屏風)

富岡鉄斎筆 紙本金地墨画 167.5×368.0cm 明治19年(1886)鉄斎51歳

景勝地としても知られ、多くの人々を魅了してきた日本最大の湖である琵琶湖を描いた壮麗な作品。画面向かって右手にみえるのは、石山寺(大津市石山寺)の月見亭であり、その左に近江富士と名高い三上山(みかみやま)、瀬田の唐橋、比叡山をパノラマで描いている。

|

|

|

| 耶馬渓真景図巻 1巻(巻子) |

耶馬渓真景図巻 1巻(巻子)

富岡鉄斎筆 紙本墨画・著色 30.7×1050.0cm 明治時代 鉄斎50歳代

大分県にある耶馬渓(やばけい)は、奇岩が連なる壮大な渓谷で、国内では珍しい壮大な景観が広がる。耶馬渓の名は、江戸時代を代表する儒学者の頼山陽(らいさんよう)が名付けたもので、後に、山陽が制作した「耶馬渓図巻記」は反響を呼び、文人たちにとって耶馬渓は憧れの地となった。

|

|

|

| 山碧水明処図 1幅 |

山碧水明処図 1幅

富岡鉄斎筆 紙本墨画 147.3×40.6cm 大正10年(1921)鉄斎86歳

鴨川沿いに建てられた江戸時代の儒学者・頼山陽の住居・水西荘と書斎の山紫水明処を描いた作品。山陽は鉄斎が敬愛した人物の一人で、山陽自刻の「山碧水明」印を西宮の酒造家・辰馬(たつうま)家から借り受け(本人は贈られたと思っていた)、本作にもこの印が捺されている。

|

|

|

| 新年楽事図 1幅 |

新年楽事図 1幅

富岡鉄斎筆 紙本墨画 133.5×33.3cm 大正13年(1924)鉄斎89歳

本作に描かれる2つの建物は、学者として膨大な数の書籍を所蔵していた鉄斎の自宅に建てられた書庫・魁星閣(かいせいかく)と賜楓書楼(しふうしょろう)である。魁星閣は、大正11年(1922)7月に完成した、当時としては珍しい鉄筋コンクリートの三階建ての建物であった。

|

|

|

|

東京長浜観音堂後継展示

「長浜観音堂高月別院」 第4期

期 間:令和8年1月14日(水)~2月11日(水・祝)

◆会期中休館日:火曜日・祝日の翌日

|

| |

開催趣旨

東京長浜観音堂の後継事業として、現地で使用していた展示ケースを活用し、市内の仏像をピックアップして単独展示を行うことによって、引き続き長浜の「観音文化」の周知を図ります。

|

| ※「長浜観音堂高月別院」=高月の資料館内にある展示ケースを、長浜に数多く所在する観音堂にとっての別堂に見立てるという意を込めた事業名です。(長浜観音堂は特定の実在する堂舎を指すものではなく、高月別院は浄土真宗でいう別院でもありません) |

内 容

エアタイトケース(行灯型高気密度展示ケース)で1軀(く)の仏像を約1か月間、年4回の展示を行います。展示では、文化財としての仏像の解説とともに、堂舎とそれらを守る人びとを紹介します。第4期は、長浜市余呉町坂口の大岩山観音堂に安置される聖観音立像を展示します。

主催/長浜市 |

| 関連事業 |

■御朱印の配布

会期中は、展示中の仏像と「長浜観音堂高月別院」の名称を入れた御朱印を無料で配布します(数量限定)。

|

| 展示資料 【第4期展示の仏像】 |

| |

|

| 大岩山観音堂蔵 木造聖観音立像 1軀 |

大岩山観音堂 木造聖観音立像 1軀(長浜市余呉町坂口)

木造 漆箔・彩色 彫眼 像高35.4cm 江戸時代(元禄12年・1699年)

大岩山の観音堂に安置される聖観音像。髻(もとどり)を結い、正面に飾り(破損)を付ける。髪は平彫、髪際(はっさい)をまばら彫とする。天冠台は平彫。白毫を表す。半眼・閉ロ。耳朶(耳たぶ)環状で中央を貫通しない。三道彫出。右腕は垂下して、掌(たなごころ)を正面に向けて全指を伸ばす。左腕は屈臂(くっぴ)して、第1・3・4指を捻じて握る形を取る。条帛(じょうはく)を着け、左胸前で内側にたくし込み垂下させる。天衣を両肩から懸け、両肘内側を通して外側に垂下させる。裳(も)・腰布を着け、左を外にして中央で打ち合わせ、腰で1段折り返す。腰をわずかに左に捻り、右足を軽く前に出して立つ。全身に摺漆を施し、頭髪を墨彩、肉身部を漆箔、目を白彩(瞳なし)、白毫と唇を朱彩とする。

彩色のため詳細は不明ながら、針葉樹材製で、頭体幹部は髻頂(けいちょう)から両足踵まで1材製。冠飾、両耳朶は別材製。両肩以下も別材製で肘先、手首、指で矧(は)ぐ。天衣垂下部、両足先、台座、光背も別材製。像背面腰下に朱漆銘があり、元禄12年(1699)に制作されたことがわかる。堂外初公開。

|

|

|

|

|

| |

東京長浜観音堂後継展示

「長浜観音堂高月別院」 第3期

期 間:令和7年11月19日(水)~12月15日(月)

◆会期中休館日:火曜日・祝日の翌日

|

| |

開催趣旨

東京長浜観音堂の後継事業として、現地で使用していた展示ケースを活用し、市内の仏像をピックアップして単独展示を行うことによって、引き続き長浜の「観音文化」の周知を図ります。

|

| ※「長浜観音堂高月別院」=高月の資料館内にある展示ケースを、長浜に数多く所在する観音堂にとっての別堂に見立てるという意を込めた事業名です。(長浜観音堂は特定の実在する堂舎を指すものではなく、高月別院は浄土真宗でいう別院でもありません) |

内 容

エアタイトケース(行灯型高気密度展示ケース)で1軀(く)の仏像を約1か月間、年4回の展示を行います。展示では、文化財としての仏像の解説とともに、堂舎とそれらを守る人びとを紹介します。第3期は、長浜市余呉町坂口の菅山寺に伝わる十一面観音立像を展示します。

主催/長浜市 |

| 関連事業 |

■御朱印の配布

会期中は、展示中の仏像と「長浜観音堂高月別院」の名称を入れた御朱印を

無料で配布します(数量限定)。

|

| 展示資料 【第3期展示の仏像】 |

| |

|

| 菅山寺 木心乾漆十一面観音立像 1軀 |

菅山寺 木心乾漆十一面観音立像 1軀(長浜市余呉町坂口)

木心乾漆 漆箔 彫眼 像高102.8cm 平安時代 長浜市指定文化財

木心乾漆という特殊な技法で制作された十一面観音像。毛筋や面相、衣の襞・皺を木屎漆(こくそうるし)で塑形する。腰から膝にかけての量感、深く彫り込まれた厚みのある衣文線(えもんせん)、切り詰めた裳裾(もすそ)などから、平安時代初期(9世紀)の特徴を示す。

・木心乾漆像=像の大まかな部分を木でつくって木心(もくしん)とし、その上に木屎漆を厚く盛り上げて、木屎漆が乾かないうちに手指やヘラで塑形する。乾いた後は木と同じように彫刻できる。奈良時代後期から平安時代前期にかけて用いられた技法。

・木屎漆=木の鋸(おが)くずを麦漆(生漆に小麦粉を混ぜて粘りを出した接着剤)に溶いてペースト状にしたもの。

|

|

|

|

企画展

「西阿閉(にしあつじ)の歴史と信仰文化」

期 間:令和7年10月29日(水)~12月8日(月)

◆会期中休館日:火曜日・祝日の翌日

|

| |

開催趣旨

長浜市高月町西阿閉は、南流する余呉川左岸平地に位置し、西には山本山があり、その東麓には土豪・阿閉氏の居城跡が残されています。古代には安曇郷(あずみごう)に含まれたと考えられ、集落内にはアド橋と呼ばれる橋が残ります。集落内の式内社・甘櫟前(いちいざき)神社付近はアマガミの杜とも呼ばれ、伝承では安曇族と深い関係を有する海士(あま)族ゆかりの地であるとされています。また、地名「阿閉」はアズミが転訛(てんか)したともいわれています。

この企画展では、西阿閉が歩んできた歴史や地域に伝わる信仰文化に焦点を当て、初公開となる江戸時代後期の西阿閉村の村況を描写した「近江国伊香郡西阿閉村郷内細見図」や竹蓮寺に伝わる「木造宝冠阿弥陀如来坐像」のほか、西阿閉出身の絵師・橘雪嶹(たちばなせっとう)の作品等を紹介します。

|

| 関連事業 |

■展示説明会

日時:令和7年11月9日(日)午後1時30分~

場所:高月観音の里歴史民俗資料館 2階展示室 |

| おもな展示資料 |

| |

|

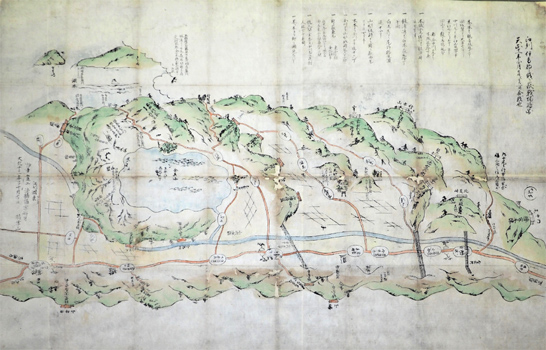

| 近江国伊香郡西阿閉村郷内細見図 |

近江国伊香郡西阿閉村郷内細見図

天保15年(1844) 西阿閉自治会蔵(長浜市指定文化財)

19世紀半ばの西阿閉村の様子を詳細に描写した絵図。道路や畑、川、山などが色分けされ、各地筆には小字名、地目と等級、面積、所有者が記されている。さらに注目されるのは、領主ごとの耕地の支配関係が克明に記されている点である。村落内の相給の実態や、各領主の分散の実態を知ることができる大変貴重な絵図である。 |

|

|

|

| 木造宝冠阿弥陀如来坐像 |

木造宝冠阿弥陀如来坐像

平安時代中期 西阿閉自治会(竹蓮寺)蔵 (長浜市指定文化財)

頭体主要部は、宝冠・肩から肘までを含んで一材から彫り出されている。材はケヤキで内刳(うちぐ)りはみられない。これに後補の両膝と両腕を別材で造り矧(は)ぎ付けている。顔つきは、比較的角ばった顔に切れ長の目を細く刻み、鼻はあまり高く表さず、口唇をやや分厚く刻出し、穏やかな表情のうちにも古像の風格をよくたたえている。制作は平安時代中期の10世紀末から11世紀初頭の頃と考えられる。 |

|

|

|

| 曳馬図絵馬 |

曳馬図絵馬

橘雪嶹筆 文化12年(1815) 西阿閉自治会(甘櫟前神社)蔵 |

|

| |

|

| 甘櫟前神社境内図絵馬 |

甘櫟前神社境内図絵馬

橘雪嶹筆 文化12年(1815) 西阿閉自治会(甘櫟前神社)蔵

西阿閉の甘櫟前神社に伝わる絵馬。絵馬は、庶民の願望や感謝の目的で寺社に奉納されるもので、古代の人々は馬に神霊が宿ると考え、神馬を献上する風習があったが、やがて時代とともに簡略化され絵馬を奉納するようになった。曳馬図は、2人の従者が神馬を曳き従う様子を描いたもので、甘櫟前神社境内図は、山頂付近に土豪・阿閉氏が築いた山本山城の遺構と思われる平地が見られるなど、当時の西阿閉の様子を知る上で貴重な資料である。ともに西阿閉出身の絵師・橘雪嶹が描いたものである。 |

|

| |

|

| 宇治川合戦図絵馬 |

宇治川合戦図絵馬

橘惟辰筆 嘉永4年(1851) 西阿閉自治会(意波閇神社)蔵

西阿閉の意波閇(おわい)神社に伝わる絵馬。木曽義仲が源義経を防いだ宇治川の合戦を描いたもので、源頼朝から与えられた名馬「磨墨(するすみ)」に乗る梶原景季に先んじて、名馬「池月」に乗った佐々木高綱が宇治川へ打ち入る場面を描く。西阿閉出身の絵師・橘惟辰が描いたものである。 |

|

| |

|

| 江州伊香郡賤ヶ嶽戦場絵図 |

江州伊香郡賤ヶ嶽戦場絵図

橘雪山筆 文化13年(1816)長浜城歴史博物館蔵

天正11年(1583)に羽柴秀吉と柴田勝家軍の間で起こった、賤ヶ岳の戦いに参戦した武将の配置等を描いた絵図。4月20日及び21日の合戦時の様子を戦場の東方から俯瞰した構図になっており、絵図上段には「木ノ本ヨリ観音坂迄十二丁」など各地点間の距離が詳細に記されている。西阿閉出身の絵師・橘雪嶹の子・雪山が描いたものである。

|

|

|

|

| |

|

|

東京長浜観音堂後継展示

「長浜観音堂高月別院」 第2期

期 間:令和7年9月17日(水)~10月13日(月・祝)

◆会期中休館日:火曜日・祝日の翌日

|

| |

開催趣旨

東京長浜観音堂の後継事業として、現地で使用していた展示ケースを活用し、市内の仏像をピックアップして単独展示を行うことによって、引き続き長浜の「観音文化」の周知を図ります。

|

| ※「長浜観音堂高月別院」=高月の資料館内にある展示ケースを、長浜に数多く所在する観音堂にとっての別堂に見立てるという意を込めた事業名です。(長浜観音堂は特定の実在する堂舎を指すものではなく、高月別院は浄土真宗でいう別院でもありません) |

内 容

エアタイトケース(行灯型高気密度展示ケース)で1軀(く)の仏像を約1か月間、年4回の展示を行います。展示では、文化財としての仏像の解説とともに、堂舎とそれらを守る人びとを紹介します。第2期は、長浜市野田町の野田観音堂に伝わる馬頭観音立像などを展示します。

主催/長浜市 |

| 関連事業 |

■展示説明会 [第2期]

日時:令和7年10月5日(日)午後1時30分~

場所:高月観音の里歴史民俗資料館 1階展示室 |

■御朱印の配布

会期中は、展示中の仏像と「長浜観音堂高月別院」の名称を入れた御朱印を

無料で配布します(数量限定)。

|

| おもな展示資料 【第2期展示の仏像】 |

| |

|

堂外初公開

野田観音堂蔵 木造馬頭観音立像 1軀 |

野田観音堂蔵 木造馬頭観音立像 1軀

木造 彩色 彫眼 像高44.5cm 室町時代

現在は三尊とも野田会館内に安置。鬣(たてがみ)を表す馬頭を戴く三面三目六臂(ぴ)の馬頭観音像。針葉樹材製の一木造で大きめの頭部や厚手の衣をつくり、内刳(うちぐり)は施さない。諧謔味のある室町時代の作。堂外初公開。 |

|

|

|

堂外初公開

野田観音堂蔵 木造聖観音立像 1軀 |

野田観音堂蔵 木造聖観音立像 1軀

木造 彩色 彫眼 像高23.5cm 室町時代

一面二臂で高髻(こうけい)を結い、条帛・天衣・裳を着ける通形の観音像。古色彩のため材種不明ながら一木造とみられ、四角張った体躯を表す室町時代の作。堂外初公開。

|

|

|

|

堂外初公開

野田観音堂蔵 木造聖観音立像 1軀 |

野田観音堂蔵 木造聖観音立像 1軀

木造 彩色 彫眼 像高23.5cm 室町時代

一面二臂で垂髻を結い、宋の菩薩像の形式を取り入れて、如来のように衲衣(のうえ)を着ける観音像。材種不明ながら一木造とみられ、左右に長く引く目や唇、大きな手足や寸の詰まった体躯などを表す。室町時代の作。堂外初公開。

|

|

|

|

|

|

| 現在三尊を安置している野田会館 |

|

野田観音堂(長浜市野田町) |

|

本尊は馬頭観音像。観音堂向かって左の壇に聖観音像、右の壇には衲衣を着けた聖観音像が安置されていたが、無住のため現在は町内の野田会館に遷され、野田町自治会によって管理されている。観音堂の周囲には溝を巡らせていたようで、現在は竹藪に覆われているが、北側には土塁の名残もあるという。創立年代は不詳。江戸時代、寛政4年(1792)の地誌『淡海木間攫』には、田根ノ庄野田村に「観世音堂 九尺二間」の記載があることから、この頃には存在していたことがわかる。

10月19日(日)開催の「観音の里ふるさとまつり」に初めて参加する予定で、今秋から野田会館で拝観者受け入れを開始する運びとなっている。

|

|

|

| |

|

|

企画展

「朝鮮通信使の通った道、支えた人びと

-近江の朝鮮人街道-」

期 間:令和7年7月23日(水)~9月1日(月)

◆会期中休館日:火曜日・祝日の翌日

|

|

|

|

開催趣旨

朝鮮通信使は江戸時代、慶長12年(1607)から文化8年(1811)にかけての約200年間に12回来日しました。朝鮮・漢城を出発した一行は釜山から海を渡り、対馬を経て瀬戸内海を進み、京都で上陸して江戸へ向かいました。道中、近江国では小篠原(現野洲市)から鳥居本(現彦根市)にかけての「朝鮮人街道」を通り、地域の人びとに経済的にも文化的にも大きなインパクトを与えました。長浜は通信使の通った道からは外れていますが、雨森芳洲をはじめさまざまな人びとがその通行を支えました。

この企画展では、朝鮮人街道を通った通信使一行とそれを支えた人びととの関わりを取り上げ、地域に与えた影響をたどります。

主催/長浜市

内 容

朝鮮人街道を示した絵図や朝鮮通信使をモチーフにした人形、通信使の通行を人的あるいは経済的に支援した人びとの記録などを展示します。

①朝鮮通信使の通った「朝鮮人街道」の様子

②朝鮮通信使をモチーフとした郷土人形

③朝鮮通信使と幕府との調整に奔走した雨森芳洲

④朝鮮通信使にかかる出役や経費を負担した湖北の人びと

|

| 関連事業 |

■展示説明会

日時:令和7年8月2日(土)午後1時30分~

場所:高月観音の里歴史民俗資料館 2階展示室 |

| |

| おもな展示資料 |

| |

|

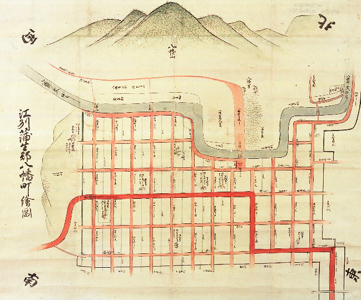

| 1.江州蒲生郡八幡町絵図 1幅 |

1.江州蒲生郡八幡町絵図 1幅

紙本著色 82.0cm×98.0cm

江戸時代中期 近江八幡市蔵 近江八幡市指定文化財

近江八幡は近江国に入った朝鮮通信使が2日目の昼食をとった場所。町内最大寺院の本願寺八幡別院を中心に400人を迎え入れた。1700年前後の八幡町の絵図には、町内を通過する朝鮮人街道が「京街道すじ」として濃赤色で示されている。 |

|

|

|

| 2.瓦人形 |

2.瓦人形 1体

像高61.8cm 明和元年頃(1764) 近江八幡市蔵

第11次朝鮮通信使をモデルにした瓦人形。八幡瓦は本願寺八幡別院の屋根葺替を契機につくられ始めたが、その鬼瓦職人が余技で贈答用につくったもの。瓦なのに鮮やかな色や沓(くつ)の精緻な技巧に驚かされるとともに、通信使の与えたインパクトの大きさがうかがえる。

|

|

|

|

| 3.小幡人形(近江商人博物館) |

|

| 3.小幡人形(東近江市・中江準五郎邸) |

3.小幡人形

像高9.3~9.9cm 細居文蔵作/細居源悟作 昭和時代

近江商人博物館蔵/近江商人屋敷中江準五郎邸蔵

中山道沿いの小幡村(現東近江市五個荘小幡町)で享保年間(1716~36)に伏見人形をもとにつくられ始めた郷土玩具の土人形。鮮やかな原色が特徴で、江戸時代の型を用いて現在もつくられる。400種以上の中には朝鮮通信使をモチーフとした「唐人形」もある。

|

|

|

|

| 4.交隣提醒 |

4.交隣提醒 1冊

紙本墨書 25.7cm×19.5cm

雨森芳洲著・雨森鵬海筆か 享保13年(1728) 芳洲会蔵

雨森芳洲は方広寺大仏や耳塚よりも日本の絶景である湖水(琵琶湖)の方が通信使には喜ばれるとして、京都ではなく大津逢坂の高観音(近松寺)に2日ほど宿泊させるよう提案。朝鮮人は華美なものよりも、手入れの行き届いた古木の並木の方に感心すると述べる。

|

|

|

|

| 5.朝鮮人来聘大津駅記 |

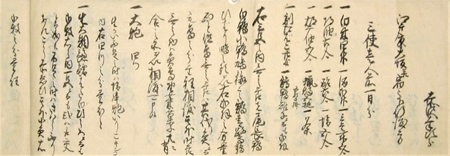

5.朝鮮人来聘大津駅記 1帖

紙本墨書 12.2cm×34.7cm 延享4年(1748) 個人蔵(横関家文書)

御賄役人として伊香郡井口村の松井五兵衛や柏原村の雨森彦助ら17人の名が見える。三使の1日の食材について量や材料を細かく指示し、食材がそろわない場合の代替食材についても示している。通信使が通行しない村にも負担が割り当てられていたことがわかる。

|

|

|

|

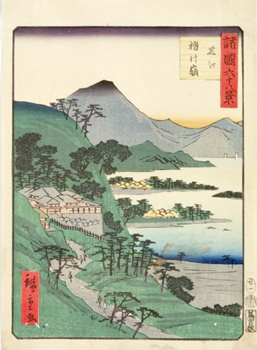

| 6.諸国六十八景 近江摺針嶺 |

6.諸国六十八景 近江摺針嶺 1枚

紙本多色刷 25.8cm×18.5cm 二代歌川広重作 文久2年(1862) 草津宿街道交流館蔵

第9次通信使の申維翰(シンユハン)は摺針峠(現彦根市)の景観を称えて、限りなく広々とした琵琶湖を俯瞰するとさわやかさを覚えると述べ、竹生島を見て創造主が湖中の土石と群山の美を争わせようとしたものかと評した。

|

|

|

| |

|

|

| |

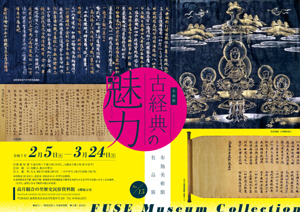

企画展

「古経典の魅力 -布施美術館名品展15-」

期 間:令和7年2月5日(水)~3月24日(月)

◆会期中休館日:火曜日・祝日の翌日

|

|

|

|

開催趣旨

長浜市高月町唐川に建つ布施美術館は、近代文人画の巨匠・富岡鉄斎と親交のあった当地の医師・布施巻太郎(1881~1970)が創設した美術館です。巻太郎は「自らのコレクションを、広く社会教育に活用したい」と考え、鉄斎をはじめとする文人資料のほか、医学・薬学や仏教文化、近江滋賀県に関する資料などにもジャンルを広げ積極的に収集しました。ことに奈良・平安時代の古経典や禅僧の墨蹟などには、注目すべき貴重な資料が多く含まれています。

この企画展では、布施美術館が所蔵する奈良・平安時代の経典類に焦点を当てて展示紹介します。魅力ある名品の数々を鑑賞していただければ幸いです。

主な展示資料

①□『仏本行集経』 巻第四十一 1巻 天平12年(740) 紙本墨書

(『天平十二年五月一日光明皇后願経』)

②□『大般若波羅蜜多経』 巻第百九十一 1巻 奈良時代 紙本墨書 (『薬師寺経』)

③『金剛頂瑜伽千手千眼念誦儀軌』 1巻 平安時代 紺紙金銀交書 (『中尊寺経』)

④『四自侵経』 1巻 平安時代 紺紙金字 (『神護寺経』)、など19点

※□は、滋賀県指定有形文化財

※いずれも、一般財団法人 布施美術館蔵

主 催/長浜市

協 力/一般財団法人 布施美術館

|

| 関連事業 |

■展示説明会

日時:①令和7年3月1日(土)午後1時30分~

②令和7年3月8日(土)午後1時30分~

場所:高月観音の里歴史民俗資料館 2階展示室 |

| |

| おもな展示資料 |

| |

|

| 1.『仏本行集経』 巻第四十一 (『天平十二年五月一日光明皇后願経』) |

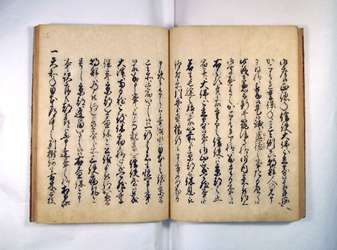

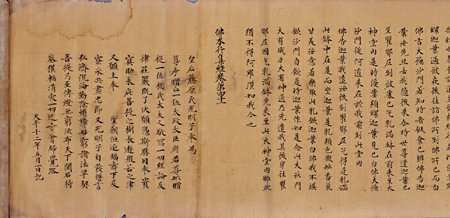

1.□『仏本行集経』 巻第四十一 1巻

天平12年(740) 紙本墨書 (『天平十二年五月一日光明皇后願経』)

滋賀県指定有形文化財

(一財)布施美術館蔵

仏教の篤信者である光明皇后が、父・藤原不比等、母・橘三千代の追善供養と聖武天皇の福寿、臣下の忠節を願って書写させた経巻の一巻。唐写経を学んだ秀麗な楷書で書写され、奈良朝写経中の最高峰とされる。なお僚巻(元は一具だった経典)の多くは正倉院に伝存。

|

|

|

|

| 2.『大般若波羅蜜多経』 巻第百九十一 (『薬師寺経』) |

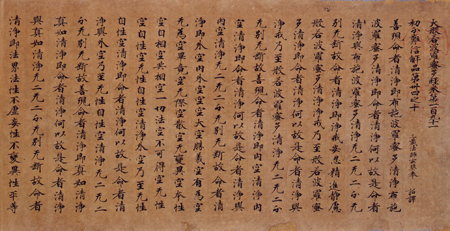

2.□『大般若波羅蜜多経』 巻第百九十一 1巻

奈良時代後期 紙本墨書 (『薬師寺経』)

滋賀県指定有形文化財

(一財)布施美術館蔵

本巻は、奈良薬師寺に伝来した世にいう「薬師寺経」の僚巻である。肉太で大ぶりに書写する書風から、奈良時代後期の写経生の手になると考えられる。表紙・軸首も当初のものであるところから、奈良写経の表具の様式・技術を知る上でも貴重な作例といえる。 |

|

|

|

| 3.『金剛頂瑜伽千手千眼念誦儀軌』(紺紙金銀交書) (『中尊寺経』) |

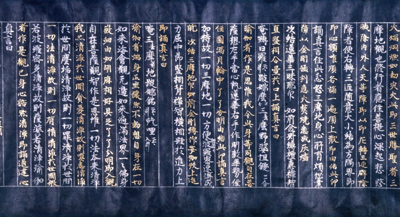

3.『金剛頂瑜伽千手千眼念誦儀軌』 1巻

平安時代・12世紀 紺紙金銀交書 (『中尊寺経』)

(一財)布施美術館蔵

千手観音の念誦法を説く密教経典。紺色に染めた紙に金字と銀字で一行おきに交互に書写する、いわゆる金銀交書経。本経は、栄華を極めた奥州藤原三代の礎を築いた藤原清衡とその妻が発願し、中尊寺(岩手県平泉町)に奉納した一切経(※)の一巻で、「清衡経」とも称される。

※一切経とは…仏教聖典を集成したもの。「大蔵経」「三蔵」とも呼ぶ。追善や祈願を込めて制作・奉納された。 |

|

|

|

| 4.『四自侵経』(紺紙金字)(『神護寺経』) |

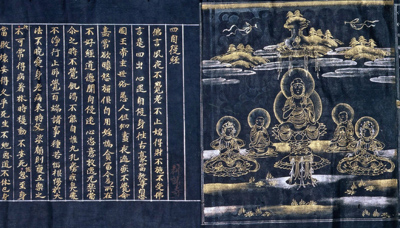

4.『四自侵経』 1巻

平安時代・12世紀 紺紙金字 (『神護寺経』)

(一財)布施美術館蔵

京都高雄の神護寺に伝来した一切経の内の一巻。神護寺経は、後白河法皇が鳥羽法皇勅願の遺志をついで完成させたと伝える平安時代を代表する経典。表紙見返しには霊鷲山を背にした釈迦説法図を描く。保存が良好で、800年前の優美さを今によく伝えている。

|

|

|

| |

|

| |

|

|

| |

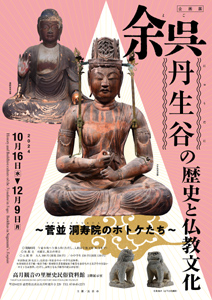

企画展

「余呉・丹生谷の歴史と仏教文化

-菅並洞寿院のホトケたち-」

期 間: 令和6年10月16日(水)~12月9日(月)

◆会期中休館日:火曜日・祝日の翌日

|

|

|

|

開催趣旨

秀麗な山容と豊富な資源を持つ湖北伊香の地は、仏法弘通の適地とされ、奈良時代以降、己高山の寺々や菅山寺が相次いで開かれ、天台・真言寺院が数多く存在しました。その後、室町時代に入り、菅並に曹洞宗洞寿院(とうじゅいん)*が興され、また浄土宗・一向宗(浄土真宗)等の流入があり、余呉・丹生谷(にうだに)地区では大きな宗教的変容がありました。

この展示では、菅並洞寿院に伝わる仏教美術をとおして、丹生谷の歴史と仏教文化を概観します。

*:正式には旧字体の「洞壽院」

■丹生谷について

丹生谷(にうだに)は、滋賀県の最北部、旧余呉町の北東部に位置する丹生川沿いの地域。南から、下丹生村・上丹生村・摺墨(するみ)村・菅並村・小原村・田戸(たど)村・奥川並(おっこうなみ)村・鷲見村・尾羽梨村・針川村の10カ村がある。豪雪地帯として知られる。産業は、農業を主としてほかに炭焼き・採薪(さいしん)や養蚕・糸取り、木籠作りなどを行ってきた。

生活環境の厳しさや過疎化のため廃村の流れが進み、昭和44年(1969)から3年間に奥川並・針川・尾羽梨の3集落が廃村となった。また昭和50年、丹生谷北部にダムを建設することが計画され、平成7年(1995)水没予定の鷲見・田戸・小原の集落が離村した。その後、嘉田県政(2006~14)になり、丹生ダム事業は中止・凍結された。

■如仲禅師と塩谷山洞寿院

洞寿院は、丹生川上流、菅並集落の北端、通称「妙理の谷」に建つ。

洞寿院を開いた如仲天誾(1365~1437)は、信州上田(長野県上田市)出身。9歳で仏門に入り、臨済宗吉祥寺(群馬県)の大拙祖能のもとで出家。後に龍澤寺(福井県あわら市)の梅山聞本に師事してその法を継いだ。応永10年(1403)祝山(ほりやま)(長浜市西浅井町)に洞春庵を開き、応永13年(1406)、菅並の現地に洞寿院を開いた。この地を選んだ理由は、「四周を山に囲まれ、中国五台山に似た景勝の地であり、白山妙理大権現の護法と塩泉が湧き出たことによる」といい、塩谷山洞寿院と名付けた。

如仲は真巌に洞寿院を譲ったのち、遠江国(静岡県)に大洞院を開いた。その後、総持寺(石川県)40世を務め、龍澤寺の住持となり同寺を復興した。如仲の門下からは高弟が多く輩出し、その法孫達が全国に3,000余りの寺を開いた。

■道元禅師と白山信仰

道元禅師(1200~53)は、曹洞宗を開いた鎌倉時代の禅僧。

道元は京都に生まれて比叡山で天台教学を学んだが、その教義に満足せず、栄西(1141~1215)に就いて禅宗に入った。

その後、中国・宋に渡り、4年後帰国。帰国の前夜、『碧巌録』を書写する際に白山妙理大権現が現れて手助けしたという伝承がある。曹洞宗大本山永平寺は、白山権現を永平寺の守護神・鎮守神としており、毎年夏には永平寺の僧侶が白山に参詣して奥宮の前で般若心経を読誦する。

白山妙理大権現は、白山の神が仏教と結びついてあらわれた神仏習合の姿である。一般的な白山権現は頭上に龍を戴くが、洞寿院には頭上に白狐を戴く白山妙理大権現の絵画と彫刻が伝わっている。(今回展示の「2.白山妙理大権現像」と「3.白山妙理大権現立像」)

主 催/長浜市

|

| 関連事業 |

■展示説明会

日時:令和6年11月2日(土)午後1時30分~

場所:高月観音の里歴史民俗資料館 2階展示室 |

| |

| おもな展示資料 |

| |

|

| 1.如仲禅師像 洞寿院蔵 |

1.如仲禅師(じょちゅうぜんじ)像

絹本著色

江戸時代、17世紀

洞寿院蔵(長浜市余呉町菅並)

洞寿院を開いた如仲天誾(1365~1437)の肖像。如仲は信州上田(長野県上田市)出身。龍澤寺(福井県あわら市)の梅山聞本禅師に師事して、その法を継いだ。近江に入り、洞春庵・洞寿院を開創。如仲には高弟が多く、中でも如仲七禅師は全国各地に寺院を開き如仲派曹洞禅を広めた。 |

|

|

|

| 2.白山妙理大権現像 洞寿院蔵 |

2.白山妙理(はくさんみょうり)大権現像

紙本著色

正徳元年(1711)

洞寿院蔵(長浜市余呉町菅並)

白山妙理大権現は、白山の神が仏教と結びついてあらわれた神仏習合の姿。一般的な白山権現は頭上に龍を戴くが、本図では白狐を戴くことに特色がある。賛は大光寂照禅師(1660~1726)筆、画者・諄紀(じゅんき)は不詳。洞寿院には白狐を乗せた木彫像も伝わる。 |

|

|

|

| 3.白山妙理大権現立像 洞寿院蔵 |

3.白山妙理大権現立像

木造・彩色・彫眼

江戸時代

洞寿院蔵(長浜市余呉町菅並)

白山妙理大権現を彫刻で表したもの。頭上に白狐を戴き、髪を中央で分けて額に白毫(びゃくごう)を表し、衣を着け帯を締めて、沓(くつ)を履いて岩座上に立つところは絵図と共通している。右手の持物は水瓶(すいびょう)から剣に代わり、左手首先は欠失する。衣に施された精緻な文様・色使いは美しく、小像ながら装飾性豊か。 |

|

|

|

| 4.大日如来坐像 洞寿院蔵 |

4.大日如来坐像

木造・古色・彫眼

鎌倉時代

長浜市指定文化財

洞寿院蔵(長浜市余呉町菅並)

智拳印(ちけんいん)を結んで臂釧(ひせん)・腕釧(わんせん)を付け、結跏趺坐(けっかふざ)する金剛界大日如来像。前後左右の4面からなる頭上の宝冠は共木(ともぎ)から彫り出し、各面文様が異なる。等身の堂々とした威容を示す。菅山寺から離れ、真言宗から曹洞宗に転宗した真巌(しんがん)禅師ゆかりの像であろうか。

※「4.大日如来坐像」は10月24日(木)から展示します。 |

|

|

|

| 5.石造 狛犬 洞寿院蔵 |

5.石造 狛犬 1対

桃山時代頃、16~17世紀

洞寿院蔵(長浜市余呉町菅並)

洞寿院境内の稲荷堂(旧「鎮守」)に祀られてきた、笏谷石製の狛犬一対。笏谷石とは、福井県足羽山(あすわやま)山麓の笏谷地区で採掘される凝灰岩。青味がかって美しく、緻密・軟質で加工に適し、16世紀には一大石材産業として発展した。桃山時代16世紀後半から17世紀にかけての作とみられる。

|

|

|

| |

|

| |

|

高月観音の里歴史民俗資料館 開館40周年記念

企画展

「湖北の神と仏-長浜の神仏習合とその彫像-」

期 間: 令和6年 7月24日(水)~9月9日(月)

◆会期中休館日:火曜日・祝日の翌日

|

|

|

開催趣旨

湖北地域の集落には必ず神社と寺院があるといい、集落によっては複数の寺院や無住の堂舎が共存しています。そこには「神仏習合」によって成立した神像や仏像(本地仏(ほんじぶつ))が数多く伝えられ、この地域の宗教文化の水準の高さを示しています。そして、そこに住まう人びともまた、宗旨が異なるにもかかわらず、神社の氏子であり、寺院の門徒・信徒であり、無住の堂舎の世話方も兼ねるという、いわばごく自然に神仏習合を実践しています。そしてそれが多種多様な神像や仏像を現代まで守り伝え、地域コミュニティの維持に貢献してきました。

この展覧会では、地域に伝わる素朴さと美しさを兼ね備えた神像(しんぞう)や仏像を展示公開し、湖北地域の豊かな習合文化の一端を示すとともに、そこに暮らしながら御像を守り、守られている人びとの営みを紹介することによって、この地域に根ざした宗教文化のあり方を振り返ります。

| |

※神仏習合= |

日本在来の神信仰と外来の仏教が融合した状態のこと。 |

| |

※本地仏= |

神は仏の仮の姿で、本体は仏であるという考え方(本地垂迹説)から生み出された仏像。 |

見どころ

| ① |

神社に伝わる仏像や、神としてつくられた彫像(神像)、神の名をもつのに姿は仏として表された本地仏など、多彩な彫像を紹介します。 |

| ② |

初出陳を含む、これまで長浜市内で公開される機会の少なかった14件37軀の尊像を紹介します。 |

主 催/長浜市

|

| 関連事業 |

■展示説明会

日時:令和6年8月10日(土)午後1時30分~

場所:高月観音の里歴史民俗資料館 2階展示室 |

| |

| おもな展示資料 |

| |

|

| 木造薬師如来立像 1軀 |

木造薬師如来立像 1軀

像高97.6cm 平安時代 長浜市指定文化財

八幡神社蔵(長浜市高月町柏原)

八幡神社境内の阿弥陀堂に安置。一木造で量感のある体躯と翻波式)衣文が特徴。 |

|

|

|

| 木造菩薩坐像 1軀 |

木造菩薩坐像 1軀

像高53.5cm 平安時代 長浜市指定文化財

新居神社蔵(長浜市新居町)

新居神社境内の権現堂に安置。意匠を凝らした宝冠や引き締まった体躯など、尊名不明ながら洗練された菩薩像。

|

|

|

|

| 木造男神立像 1軀 |

木造男神立像 1軀

像高126.7cm 平安時代 長浜市指定文化財

鳥居堂蔵(長浜市西浅井町山門)

撲頭冠に袍・沓を着けた俗形の男神像。鎬(しのぎ)立った目鼻立ちと神像にしては大柄な体躯が特徴。 |

|

|

|

| 木造神像 3軀(初出陳) |

木造神像 3軀(初出陳)

像高18.0~26.3cm 平安時代

六所神社蔵(長浜市余呉町菅並)

東林寺に隣接する六所神社社殿に安置される神像のうちの3柱。僧形坐像と女神像は一具。童子形坐像は美豆良(みずら)を団子状に結い唐服を着ける。

|

|

|

|

| 木造僧形坐像 1軀(初出陳) |

木造僧形坐像 1軀(初出陳)

像高43.3cm 鎌倉時代 長浜市指定文化財

源昌寺蔵(長浜市余呉町上丹生)

飛地境内で八幡神社に隣接する上丹生薬師堂に安置。地蔵と伝わるが老僧で数珠を弄(まさぐ)る。頂相(ちんぞう)(僧侶の肖像)、僧形八幡神、僧形文殊の可能性もある。鎌倉時代初期の作。 |

|

|

|

| 木造天神坐像 1軀 |

木造天神坐像 1軀

像高83.3cm、南北朝時代、菅原神社蔵(長浜市余呉町坂口)

もと菅山寺に隣接する近江天満宮菅原神社に鎮座。瞋怒(しんぬ)相で撲頭冠と強装束(こわしょうぞく)の袍を着ける等身大の天神像。

|

| |

|

| |

|

|

特別陳列

「雨森芳洲顕彰の歩みと芳洲のこころ

-雨森芳洲関係資料受贈100年記念-」

期 間: 令和6年 6月12日(水)~7月22日(月)

◆会期中休館日:火曜日・祝日の翌日

|

|

|

|

開催趣旨

雨森芳洲(1668~1755)は、雨森村(長浜市高月町雨森)出身と伝えられる江戸中期の儒学者で、朝鮮との交流で「誠意と信義の交わり」を主張・実践した人物です。その子孫は、代々対馬藩に仕えましたが、明治維新後に芳洲の関係資料とともに東京に移り住みました。

今からちょうど100年前の大正13年(1924)、北近江に雨森芳洲の顕彰会「芳洲会」が結成されると、芳洲の子孫は雨森芳洲関係資料一式を芳洲会に寄贈しました。同じ年、芳洲は政府から「従四位」の位階が追贈されています。

この展示では、それから一世紀の間、芳洲の啓発普及に努めてきた芳洲会をはじめとする活動の歩みや、芳洲資料の評価と普及の変遷を概観することによって、将来へ向けた先人顕彰のありようと方策を探ります。

展示構成

① 雨森芳洲顕彰の歩み

② 芳洲書院・芳洲庵の整備と訪れた人々

③ 雨森芳洲の再評価

展示資料

「雨森芳洲関係資料」等47件

主 催/長浜市

協 力/芳洲会

|

| 関連事業 |

■展示説明会

日時:令和6年6月30日(日)午後1時30分~

場所:高月観音の里歴史民俗資料館 2階展示室 |

| |

| おもな展示資料 |

| |

①雨森芳洲顕彰の歩み

大正時代、滋賀県伊香郡北富永村(現長浜市高月町)の富永尋常高等小学校校長藤田仁平(ふじたにへい)氏は、郷土の教育の中心となるのに最適の人物を探したところ、雨森芳洲の存在を知った。

当時、芳洲は無位無階であったため、伊香郡長に協力を呼びかけるとともに、大正10年(1921)4月から2年間をかけて贈位申請のため種々の調査を実施した。その後、東京にて対馬雨森家伝来の資料(現在芳洲会所有)も調査した。

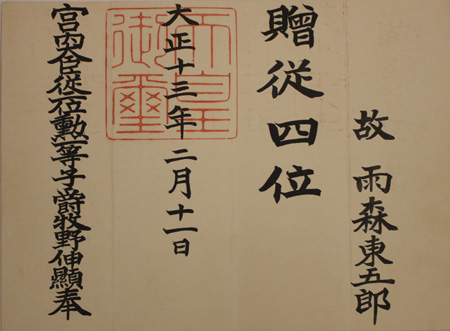

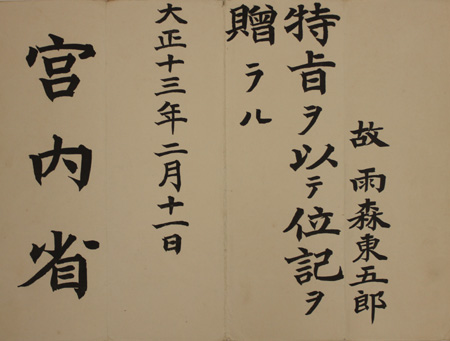

長崎県知事を経由して宮内省へ叙位の申請書を提出し、大正13年(1924)2月11日、「文教に貢献した功績」により、芳洲に従四位が贈られた。北近江では、芳洲の顕彰会「芳洲会」が発足し、顕彰活動がはじまった。 |

|

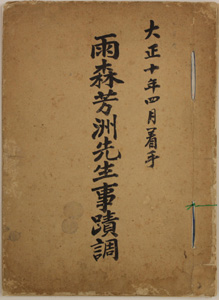

| 1.雨森芳洲先生事蹟調 |

1.雨森芳洲先生事蹟調

大正10年(1921)~ 1冊 27.3cm×19.6cm

藤田仁平編・筆 芳洲会蔵

『近江人物志』『帝国人名辞典』『日本立志編』等から雨森芳洲の事績を調べて書き抜いたもの。富永尋常高等小学校校長藤田仁平氏が、芳洲の贈位申請に関して収集した資料である。 |

|

|

|

|

| 2.位記 |

2.位記

大正13年(1924)2月11日 2通

①位記 22.8cm×31.0cm

②位記添書 23.4cm×31.4cm 芳洲会蔵

没後170年を経て芳洲に「従四位」が贈られた。

|

|

|

|

| 3.雨森芳洲肖像画 |

3.雨森芳洲肖像画

江戸時代中期 紙本著色 1幅 74.6cm×42.9cm

重要文化財・ユネスコ「世界の記憶」登録資料 芳洲会蔵

唐服を着て拱手し儒巾をかぶる晩年の姿で、朝鮮通信使画員の作と伝える。延享5年(1748)第10次通信使芳洲81歳時のものか。 |

|

|

|

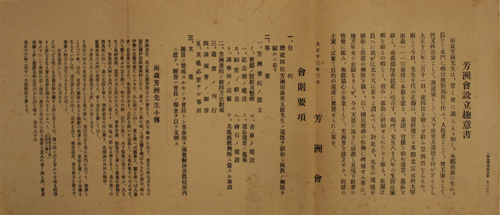

| 4.芳洲会設立趣意書 |

4.芳洲会設立趣意書

大正13年(1924)3月 1枚 芳洲会蔵

大正13年2月の「従四位」贈位を受け、翌3月、北近江の地に雨森芳洲の顕彰会「芳洲会」が設立された。事業としては、芳洲書院の設立(書庫と記念館の建設等)、講演会の開催などが計画された。

|

|

|

|

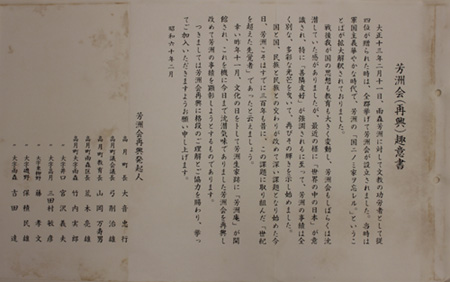

| 5. 芳洲会「再興」趣意書 |

5. 芳洲会「再興」趣意書

昭和60年(1985)2月 1枚 芳洲会蔵

戦後、日本の思想も教育も大きく変わり、芳洲会の活動も長く沈滞化していた。昭和50年代に入り、国際化の風潮の中、芳洲の存在が注目されはじめた。昭和58年の芳洲文庫資料の高月町指定文化財指定、翌59年の雨森芳洲庵開館を機に、芳洲会の再興の動きが盛り上がり、現在につながっている。 |

|

②芳洲書院・芳洲庵の整備と訪れた人々

芳洲の生家跡に芳洲書院が開かれ、以後、井上巽軒(そんけん)(哲次郎)、内藤湖南(こなん)(虎次郎)、巖谷(いわや)小波(さざなみ)(季雄(すえお))、上田正明、司馬遼太郎らが訪れ、芳洲を高く評価した。また敷地内に書庫が建設され、子孫から寄贈を受けた関係資料が保管されてきた。

芳洲書院の建物は、一時期「芳洲保育園」として利用され、その後建て替えられ、昭和59年(1984)秋に「東アジア交流ハウス雨森芳洲庵」が開館し、資料展示と交流の場として活用されている。 |

|

|

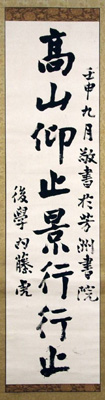

| 6.書「高山仰止景行行止」 |

6.書「高山仰止景行行止」

昭和7年(1932) 1幅

紙本墨書 1幅 131.5cm×34.0cm 内藤湖南書 芳洲会蔵

東洋学者内藤湖南(こなん)(1866~1934)、67歳の書。「高山仰止、景行行止」とは、『詩経』の一節。高山は仰ぐもの、景行は人の行くところ。つまり、誰にでも尊敬されるもののたとえ。「敬書」「後学」の文字から、湖南が芳洲の思想を高く評価していたことがわかる。

|

| |

③雨森芳洲の再評価

雨森芳洲は大正時代、郷民教育の象徴として事績調査が行われ、同13年(1924)、「文教に貢献した功績」により従四位が贈られた。戦前には、「公のみ私を忘れ、国のみ家を忘る」の言葉が軍国主義的に解釈・利用されるなどして、戦後は埋もれた存在となっていた。

こうした中、昭和50年代に入り、「世界の中の日本」や「朝鮮通信使」が意識されはじめ、芳洲の存在が再び輝きだした。昭和58年の芳洲文庫資料の高月町指定文化財指定、翌59年の雨森芳洲庵開館。また平成2年(1990)盧泰愚(ノテウ)大統領のスピーチにより日韓善隣友好のシンボルとして芳洲の名は全国に知れ渡った。平成6年には雨森芳洲関係資料は重要文化財に指定され、同29年には「朝鮮通信使に関する記録」の一部として、ユネスコ「世界の記憶」に登録された。長浜市では、高月町時代を含め、官民を挙げて雨森芳洲の顕彰・啓発・普及に取り組んでいる。 |

|

|

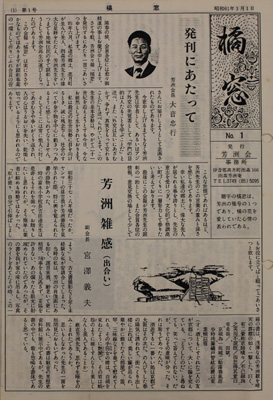

| 7. 芳洲会会報「橘窓」 |

7. 芳洲会会報「橘窓」

昭和61年(1986)~

|

| |

|

|

| 8.「雨森芳洲関係資料」調査報告書 |

8.「雨森芳洲関係資料」調査報告書

平成6年(1994)、滋賀県教育委員会文化財保護課編

平成3~5年度、県教委によって雨森芳洲関係資料の詳細調査が行われ、6年6月、同資料は重要文化財に指定された。

|

| |

|

| |

|

|

企画展 布施美術館名品展14

「富岡鉄斎と布施巻太郎 -憧れから懇友へ-」

期 間: 令和6年 3月13日(水)~5月13日(月)

◆会期中休館日:火曜日・祝日の翌日

|

|

|

|

開催趣旨

日本近代文人画の巨匠である富岡鉄斎(1836~1924)が亡くなって100年。ここ長浜市にも、晩年の鉄斎と親交を結び、多くの作品を譲り受けるほどの人物がいました。それが高月出身の医師、布施巻太郎(ふせまきたろう)(1881~1970)です。彼は当時の勤務地であった福井県敦賀市から鉄斎の住む京都に通いつめ、45歳の年齢差にもかかわらずその審美眼を認められるようになり、やがて「懇友」と呼ばれ、鉄斎晩年の貴重な作品を譲り受けるに至りました。それら鉄斎の作品を含む膨大なコレクションは、のちに財団法人「布施美術館」として結実します。

この展覧会では、布施巻太郎が富岡鉄斎から直接譲られた作品を中心に展示し、巻太郎と鉄斎の交流を紹介します。

本展の見どころ

① 鉄斎晩年の珠玉の作品

この展覧会では、布施巻太郎が直接富岡鉄斎と接した大正11年(1922)から鉄斎が亡くなる13年(1924)にかけての3年間に絞り、巻太郎が直接鉄斎から受け取った絵画類に限って展示します。

鉄斎は学者としての自負から、自分の絵を見るときはまず賛を読んでほしいと言ったと伝わります。彼が心酔した中国の文人蘇東坡(そとうば)の影響や、賛に込めた鉄斎の思いをあわせて読み取ってください。そして鉄斎は晩年にかけてますます気力が充実し、絢爛な作品となっていったと評されます。鉄斎が巻太郎に託した鉄斎最晩年の作をお楽しみください。

② 巻太郎と鉄斎の交流

あわせて鉄斎が揮毫した箱書や、巻太郎が記録として書き留めた箱書、そしてその3年間に巻太郎が鉄斎から受け取った書簡のいくつかを取り上げることによって、鉄斎と巻太郎の間柄の変化を読み取っていきます。

はじめは憧れだった存在からやがて直接作品を譲り受け、そして「懇友」とまで呼んでもらえるようになった巻太郎。心中はいかばかりだったでしょうか。箱書や書簡に垣間見る鉄斎の心遣いや、そして巻太郎自身が箱書に書き留めた、いきいきとした鉄斎の実像を感じ取ってください

主 催/長浜市

協 力/一般財団法人布施美術館

|

◆ 布施美術館名品展とは

長浜市高月町唐川に建つ布施美術館(非公開)は、当地出身の医師・布施巻太郎が収集した富岡鉄斎をはじめとする文人画、経典や古文書、医学・薬学関係資料など数多くの貴重なコレクションを収蔵する美術館です。

初代館長である布施巻太郎の「自ら収集したコレクションを、国民の文化遺産として永く後世に残したい、広く社会教育に活用したい」という美術館の創設理念を受け継ぎ、高月観音の里歴史民俗資料館では毎年「布施美術館名品展」として、布施美術館のすぐれた所蔵資料を特別公開しています。

|

| |

| 関連事業 |

■展示説明会

日時:①令和6年3月23日(土)午後1時30分~、②令和6年4月20日(土)午後1時30分~

場所:高月観音の里歴史民俗資料館 2階展示室 |

| |

| おもな展示資料 |

| |

|

| 寿老人図 |

寿老人図(じゅろうじんず) 1幅

紙本淡彩

富岡鉄斎88歳

大正12年(1923)

七福神で知られる頭長3尺・身体3尺の寿老人を描く。室町時代の禅僧横川景三(おうせんけいさん)の詩を付す。箱書には鉄斎米寿の記念であり、木骨法(もっこつほう)(輪郭線を用いない画法)で描いたと記す。

【賛の大意】

元祐年間(北宋1086~94年)に一人の老人が現れ、宣仁皇太后の御簾の前で酒を賜った。頭長は三尺で身体も三尺。市中は平和な春だったが、鳥は叫び花は驚いたことだろう。横川景三の詩、米寿の鉄斎の画。 |

|

|

|

| 孫思邈医仙像 |

孫思邈医仙像(そんしばくいせんぞう) 1幅

紙本淡彩

富岡鉄斎89歳

大正13年(1924)

隋唐代の医家で後世仙人視された孫思邈(581~682)を描く。賛には父母から受けた身体を宝とし長寿が最重要との思邈の言葉が記される。また箱書には鉄斎が彼の医書「千金方」に感化されて描いたとあり、同じく医師であった白雲洞主人(巻太郎)のためと記す。

【賛の大意】

医仙孫思邈は言っている。天地の間で尊いのは人減である。頭は天をかたどり、足は地をかたどっている。父母から受けた身体を宝としなさい。洪範九疇(こうはんきゅうちゅう・政治道徳の9原則)の中でも長寿が最重要である。摂生のために大怒・大欲・大酔の三戒を知り、一つでもあれば真元気を失うため防ぐべきだ。

【箱書】

唐孫思邈は医書千金方を著す。世に行われて日久し。余其の書を得て大いに感ずる所有り。故に此の図を画き、敬慕の意を顕すと云ふ。白雲洞主人の為にす。八十有九叟。鉄斎百錬。

|

|

|

|

| 老子騎牛図 |

老子騎牛図(ろうしきぎゅうず) 1幅

紙本著色

富岡鉄斎89歳

大正13年(1924)

牛に乗る老子と従者を描く。老子は中国古代の思想家で道教の祖とされる。賛に功績をあげて名声を得たら引退するのが天の道であるとの老子の言葉を付す。また巻太郎は箱書に朝8時半から夕方6時半まで鉄斎と雑談や珍書を拝見して過ごした様子を記している。

【賛の大意】

持物を満たすのはやめた方がよい。鋭く鍛えれば長くはもたない。財宝が堂に満ちれば守ることもできない。富貴になり驕りが出れば自ら過ちを犯す。功績をあげて名声を得たら引退するのが天の道である。

【箱書】

大正十三年十月十五日午前八時半室町無量寿仏堂(むりょうじゅぶつどう)(=鉄斎の画室のこと)ニ詣テ先生ノ種種雑談又珍書ヲ拝見シ午後六時半辞出セントス…(中略)…鹿湾謹顕

|

|

|

|

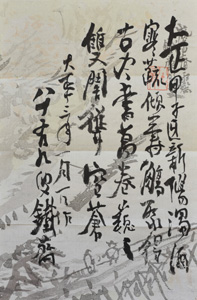

| 十便十宜図帖(箱書) |

十便十宜図帖(じゅうべんじゅうぎずじょう)(箱書)

鉄斎は池大雅と与謝蕪村の「十便十宜図」を何度も見て、そのたびに模写をして楽しんだという。その模写の箱書には、大正13年(1924)5月に鉄斎が「懇友(こんゆう)」である鹿湾医伯(巻太郎のこと)に送ったと記される。

【箱書】

余、大雅蕪村が画く所の十便十宜図を観ること数回なり。観る毎に模写し以て楽しみと為す。今之を「懇友」鹿湾医伯に貽(おく)る。因って其の由を題すと云ふ。/大正甲子五月/八十有九叟/鉄斎外史

|

|

|

|

| 蘭亭四十三賢之図涼炉 |

蘭亭四十三賢之図涼炉(らんていしじゅうさんけんのずりょうろ) 1基

白泥素焼

青木木米(あおきもくべい)作

江戸時代後期(19世紀

蘭亭の宴をあしらった白泥素焼きの涼炉(煎茶道で湯を沸かす道具)。巻太郎は憧れの鉄斎に何度も面会を求めたが、2年間門前払いだったという。そこで会ってもらえないならこれを見てほしいと、所有する木米作の涼炉を鉄斎に預けることによって審美眼を認めさせる突破口とし、晴れて面会が叶うこととなった。

|

|

|

|

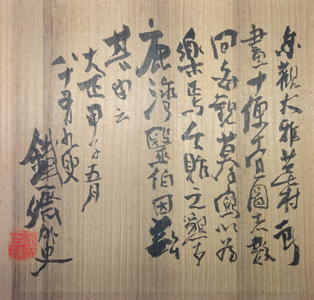

| 富岡鉄斎書簡(年賀状) |

富岡鉄斎書簡(年賀状) 1通

紙本墨書

鉄斎89歳

大正13年(1924)

巻太郎のもとに鉄斎から送られた初めての年賀状。新年を質素に迎えているというが、完成した2棟の書庫の雄大な姿に鉄斎の文人としての気概が感じられる。のちに巻太郎が受領する「新年楽事図」にも同じ賛が記されている。

【文面の大意】

大正13年の新年を迎え濁酒と質素な料理で祝い酒を傾けているが、万巻もの古今の書物を集めた2棟の書庫(「魁星閣(かいせいかく)」と「賜楓書楼(しふうしょろう)」)が堂々と青空にそびえている。

|

| |

|

| |

|

|

| |