|

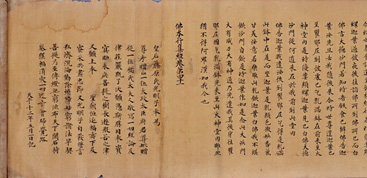

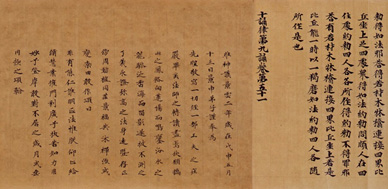

『仏本行集経(ぶつほんぎょうじっきょう)』

巻41(天平十二年五月一日光明皇后願経)

天平12年(740) 巻子装 1巻 26.4×722.6cm

滋賀県指定文化財

『仏本行集経』は、過去仏や釈迦族の系譜・釈迦の誕生から初転法輪(しょてんぽうりん)まで、釈迦の伝教教化に関連して主な仏弟子の伝記などを集大成したもので、60巻からなる。

本経は、天平12年(740)5月1日に発願されたもので、『五月一日経(天平十二年五月一日光明皇后願経)』と称される。光明皇后(聖武天皇の后)が、父・藤原不比等(ふじわらのふひと)、母・橘三千代(たちばなのみちよ)の追善供養と、聖武天皇の福寿・臣下の忠節を願い、皇后宮職の写経所で書写させたものである。光明皇后は、聖武天皇とともに仏教の篤信者で、悲田・施薬両院を設け、東大寺大仏・国分寺・国分尼寺の造立にも深いつながりを持ったことでもよく知られている。天平12年には、約3,500巻の書写を終えていたようで、その後東大寺写経所へ移り、継続書写が行われ、最終的には約7,000巻を数えたという。唐写経を学んだ秀麗な楷書で書写され、奈良朝写経中の最高峰とされる。なお、『五月一日経』の多くは正倉院聖語蔵(しょうごぞう)に伝存している。 |

| |

|

|

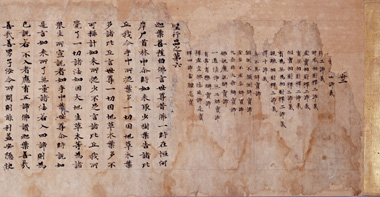

『大般涅槃経集解(だいはつねはんぎょうしゅうげ)』巻第32

奈良時代 巻子装 1巻 27.7×640.5㎝

滋賀県指定文化財

『大般涅槃経集解』は、釈迦の晩年、王舎城から入滅の地クシナガラにいたる道程とその事跡・説法、入滅・荼毘・分骨までを記した『大般涅槃経』に関する現存最古の註釈書。『大般涅槃経』(南本)に対する諸家の註釈を収録したもので、71巻からなる。

本巻は、巻頭の首題のあたりを欠くところは惜しまれるが、唐経を思わせる堂々とした書風に注目され、奈良時代中期の代表的な遺品として貴重である。 |

| |

|

|

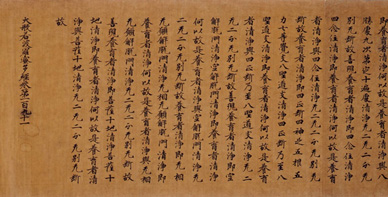

『大般若波羅蜜多経(だいはんにゃはらみたきょう)』巻第191(薬師寺経)

奈良時代 巻子装 1巻 27.5×964.0㎝

滋賀県指定文化財

『大般若経』は、一切経の中にあって最も大部の600巻からなる。般若部に属する諸経典を集大成したもので、諸種の般若経典のほとんどすべてを網羅している。

本巻は、巻子装で、首題のあたりに「薬師寺印」の朱円印2、紙背3ヶ所に「薬師寺金堂」の黒印を押しており、奈良薬師寺に伝来した世にいう「薬師寺経」の僚巻である。肉太で大ぶりに書写する書風から、奈良時代後期の写経生の手になると考えられ、表紙や装飾された軸首も当初のまま残され、奈良写経の表具の様式・技術を知るうえでも貴重な作例である。

|

| |

|

|

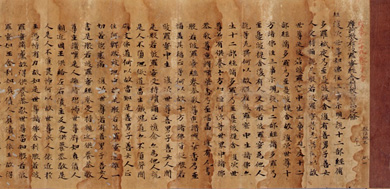

『大智度論(だいちどろん)』巻第61(針間国知識経)

天平6年(734) 折本装 1帖 23.9×1112.0cm

滋賀県指定文化財

『大智度論』は、『摩訶般若波羅蜜経(まかはんにゃはらみつきょう)(大品般若経(だいぼんはんにゃきょう)』の註釈書で、全100巻からなる。竜樹(りゅうじゅ)菩薩の著作と伝え、後秦の鳩摩羅什(くまらじゅう)の訳。般若・空を説き、諸法実相を明らかにする論であるが、論中に様々な経論からの引用を含み、一種の仏教百科の趣を有する。

この写経は、天平6年(734)、播磨国賀茂郡既多寺(きたでら)において書写されたもので、官立の写経所の写経とは異なるが、奈良時代における地方知識経として貴重である。本写経の中には、白点と朱校訂がある。白点は、天安2年(858)頃の移点とみられ、平安時代国語漢字音の重要な資料である。ちなみに、石山寺の僚巻の白点から、山階寺すなわち奈良興福寺にあったことが知られている。なお、石山寺には、石山寺一切経を整備した念西、朗澄の頃、平安時代末期に移されたものとみられる。もともとは巻子装であったが、天明7年(1787)頃、石山寺一切経補修に際し、折本に改装されたものである。他に、石山寺・唐招提寺・京都国立博物館等に分蔵されている |

| |

|

|

『十誦律(じゅうじゅりつ)巻』第51(石山寺一切経)

神護景雲2年(768) 巻子装 1巻

26.7×1542.8㎝

滋賀県指定文化財

後秦の弗若多羅(ふにゃたら)と鳩摩羅什(くまらじゅう)の共訳。全体が十誦(10章)に分けられているので「十誦律」という。小乗仏典の1つで、律としては最も完備したものといわれ、全61巻からなる。中国では、翻訳当初はよく講究されたが、四分律の研究が盛んになるにつれて衰えた。

この写本は、神護景雲2年(768)5月13日、称徳天皇が聖武天皇の供養のために発願書写させた一切経のうちの一巻である。別名「神護景雲経」とも称され、聖武天皇の勅旨一切経(天平6年:734年)と対比されるものである。正倉院聖語蔵には742巻が伝わっているが、市井に流出し諸家に伝わるものも少なくない。

本経は、巻首に「石山寺一切経」の無廓黒印を押しているところから、もとは石山寺に伝来したことがわかる。ゆったりとした肉太の書風に特徴があり、比較的保存も良く、奈良写経の代表的な遺品として貴重である。なお、巻末識語の部分は、鎌倉時代に補ったもののようで、僚巻の巻第52を臨模(りんも)したものと考えられる。 |

| |

|

|

『金剛頂瑜千手千眼念誦儀軌(こんごうちょうゆせんじゅせんげんねんじゅぎき)』(中尊寺経)

平安時代 紺紙金銀交書 巻子装 1巻

25.6×1114.8㎝

正しくは、「金剛頂瑜伽千手千眼観自在菩薩修行儀軌経(こんごうちょうゆがせんじゅせんげんかんじざいぼさつしゅぎょうぎききょう)」という。千手観音の念誦法を説く密教経典。訳者は不空(ふくう)。日本へは真言宗開祖の空海、天台の円仁(えんにん)・円珍(えんちん)らが請来した。

紺色に染めた紙に、金字と銀字で一行おきに交互に書写する、いわゆる金銀交書経である。交書経としては、比叡山延暦寺の金銀交書法華経(重要文化財)や本経の中尊寺経など、わずかに残るだけで貴重なものである。

中尊寺(岩手県平泉町)は奥州藤原氏の寺で、平安時代の長治2年(1105)堀河天皇の勅命により、21年の歳月をかけて藤原清衡(きよひら)が再興し、その後基衡(もとひら)・秀衡(ひでひら)も護持に尽力した。

この経典は、清衡夫妻が発願し、中尊寺に奉納した一切経(中尊寺経)の一巻で、「清衡経」とも称される。表紙は金泥で書かれている。見返しには、中央に霊鷲山の釈迦如来説法図を描き、上段には銀泥で霞引きし、下段には経意絵をあらわす。落ち着いた紺紙に、今なお金字と銀字が燦然と輝いている。 |

| |

|

■一休宗純(いっきゅうそうじゅん)(1394-1481)

室町時代の臨済宗の僧。「とんちの一休さん」として古今を通じ広く民衆から慕われ、わが国歴代僧侶の中で知名度は群を抜いている。

一休はみずからを「狂雲子(きょううんし)」と号したように、その行動から奇行の人として知られている。戒律で禁じられている肉食・女犯、異様な風体での往来、風刺などである。これらは当寺の仏教(禅)の偽善・形式化と腐敗堕落に対する批判精神によるものとされるが、その豊かな人間味から、江戸時代になって一休に仮託した数々の「とんち話」を生む素因ともなった。また、後小松天皇の落胤と伝えるが、その確証はない。

文明6年(1474)には、京都大徳寺第47世をつぎ、応仁の乱で荒廃した伽藍を整備したという。 |

| |

|

|

心随万境転云々

室町時代 紙本墨書 一休宗純筆 1幅

85.5×24.6cm

この墨蹟の一行目には、「心は万境に随って転じ、転じる処実に能く幽なり」とあり、人の心というものは、周囲で起こる物事によって、惑わされ変わりやすいものである。そうした変わりゆくその時その時に、実に奥深く計りしれないものがあるということ。二行目には、「性を得、流れに随えば、喜びも無く、亦憂いも無し」とあり、自分自身の心の本性を見て、その流れに随えば、心自体には喜びも憂いも無いということである。

この一休の墨蹟は、運筆の緩急を明瞭に示す力のみなぎったもので、その激しい性格が見る者によく伝わってくる。なお、これを収める箱は二重箱で、内箱の箱書きは巻太郎と親交の厚かった、京都建仁寺管長黙雷宗淵(もくらいそうえん)が書いている。

【白文】

心随万境転 転処実能幽 性得流随 無喜亦無憂 |

| |

|

■白隠慧鶴(はくいんえかく)(1685-1768)

臨済宗中興の祖と称される江戸時代の臨済宗の僧。諡号は神機独妙禅師(じんきどくみょうぜんじ)・正宗国師(しょうじゅうこくし)。駿河国(静岡県)の出身で、15歳で地元松蔭寺の単嶺祖伝(たんれいそでん)のもとで出家、各地を歴参し、享保3年(1718)に京都妙心寺首座となる。のちに松蔭寺に戻り、生涯僧侶と民衆に禅を説き、名利を望まず権力者には近づかなかった。漢詩文・和語法話など多くの著書を残し、書画にも優れたものが多く、白隠自身の禅風を象徴的に表現する独特な作品を残している。 |

| |

|

|

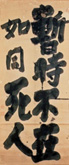

暫時不在如同死人

(ざんじもあらざればしにんににょどうす)

江戸時代・18世紀 紙本墨書 白隠慧鶴筆 1幅

130.2×55.6㎝

この墨蹟は、「暫時も在らざれば、死人に如同す」と読み、今生きている時間のうち一瞬でも本心がお留守になるならば、それはもう死人と同じである、という意味である。

この墨蹟も含め、白隠の書は決して上手だとは言えないが、その禅風を如実に物語る峻厳なものを現している。また、その字配りや書体には頓着しない自由奔放な書風から、愚直で何事にもとらわれない彼の温かい生き様も見て取れる。 |

| |

|

|

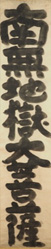

南無地獄大菩薩(なむじごくだいぼさつ)

江戸時代・18世紀 紙本墨書 白隠慧鶴筆 1幅

139.8×29.8㎝

白隠といえば地獄といわれる。なぜなら白隠は、幼少のころに地獄の恐怖を強く植え付けられ、それが仏門に入った最大の理由だからである。唯識観によれば、そもそも地獄と極楽は同じもので、表裏一体のものであるという。たとえば地獄の主神は閻魔大王であり、その閻魔大王の本地は日本では地蔵菩薩に比定される。つまり閻魔大王は地蔵菩薩の化身であるから、地獄菩薩は地蔵菩薩ともいうのである。

この墨蹟は、白隠自身が畏れた地獄に帰依し拝めということを表しているわけではない。地獄は、単に閻魔大王が生前の罪を裁くというだけではなく、そのまま救済の手段にもなっているのである。そのことに気付き、これに帰依したてまつるということである。 |

| |

|

|

達磨像(だるまぞう)(草坐達磨・そうざだるま)

江戸時代・18世紀 紙本墨画 白隠慧鶴筆 1幅

115.6×26.8㎝

達磨(?-530)は、禅宗の初祖として知られる人物である。宋代の禅宗史書によると、南インド香至国(こうしこく)の王子で、悟りの真実を伝えるため、南海経由で梁に来て武帝に迎えられた。しかし武帝にはその教えが理解できなかったため、洛陽東方の嵩山(すうざん)の少林寺で独り面壁(めんぺき)して坐禅し、のちに2祖となる慧可(えか)を指導し、禅の教えを伝えたという。面壁九年の故事から、江戸中期以後、坐禅姿の達摩をかたどった人形が、七転び八起きの諺とともに、縁起物として全国的に広まった。

本作は、達磨が葉を敷物にして夕涼みをしている姿が描かれている。白隠はこの絵に「よしあしの葉をひつ布ひて夕涼み」と賛を書き入れられている。蘆(芦・葦)は、「あし」とも「よし」とも読むが、「あし」は「悪し」に通ずるので、「善し=よし」という別名を設けただけで、よしもあしも結局は同じものなのである。つまりこれには、是非、善悪など二元対立の分別を尻の下に敷いて超脱するという意味が込められている。世の中の善悪などは必ずしも普遍の真理ではなく、立場や状況によって変化する曖昧なものである。それを超脱することができなければ、この達磨のようにのんびり夕涼みをすることもできない、ということであろう。 |

| |

|

|

大燈国師像(だいとうこくしぞう)(乞食大燈)

江戸時代・18世紀 紙本墨画 白隠慧鶴筆 1幅

108.3×26.7㎝

大燈国師は、大徳寺を開山した臨済宗の僧 宗峰妙超(しゅうほうみょうちょう)(1282-1337)の諡号である。その門下から徹翁義亨(てっとうぎこう)や妙心寺開祖の関山慧玄(かんざんえげん)を輩出し、後にこの系統が日本の臨済宗の本流となった。また、大燈国師の墨蹟は、中国の墨蹟にも匹敵する雄渾な書で、日本の墨蹟の中で最も尊重されている。

本作には、乞食大燈と呼ばれる大燈国師が描かれ、「瓜を手なしにひきめさふなら なるほど足なしで参り申べひ」の賛が書き入れられている。

これは、大燈国師が京都五条の橋の下で乞食をしていたとき、好物の瓜で釣り出されたという故事を題材にしている。後醍醐天皇が大燈国師を召し出そうと派遣した官人が、五条の橋の下に大燈国師の好物である瓜をならべ、「足なしで来る者には与えよう」と言ったところ、「手なしで渡せ」と答えたため、その問答から大燈国師であることがばれてしまったという。

|

| |

|

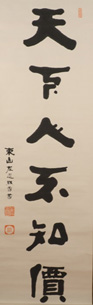

■黙雷宗淵(もくらいそうえん)(1854-1930)

明治から昭和初期の臨済宗の僧。長崎県壱岐生まれ。俗姓は竹田、別名に左辺亭。15歳で福岡へ渡り、儒学者亀井南冥や近藤木軒に学び、のち上洛し、妙心寺の越渓守謙(えっけいしゅけん)に師事する。明治20年(1887)に建仁寺派管長石窓紹球(せきそうじょうきゅう)の後嗣となり、建仁寺禅堂の再建に当たる。さらに翌年には、福岡梅林寺の東海玄達(とうかいげんたつ)の印可を受け、建仁寺に僧堂を開創する。明治25年(1892)に建仁寺派管長となり、寺勢の振興と禅学興隆に努めた。約40年にわたる管長職の間に多くの弟子が教えを受け、中には伊藤博文をはじめ、政治家や芸術家などさまざまな分野の著名な人物も含まれている。黙雷の墨蹟は、隷書体(れいしょたい)のものが数多く、管長を務めた京都建仁寺の三門に掲げられた「望闕樓(ぼうけつろう)」の扁額も手掛けている。

|

| |

|

|

|

布施巻太郎と黙雷宗淵

布施巻太郎は、布施孫一郎氏の長男として高月町唐川(長浜市高月町唐川)に生まれる。長じて京都帝国大学医科(現京都大学医学部)へ進み、医学を学ぶが、もとより仏教への関心は高く、京都の寺々を足しげく通った。また、禅に強い関心があり、東山建仁寺管長黙雷宗淵のもとに参禅したこともある。これを契機に、禅思想の表現の一つである水墨画に魅力を感じ、それに通じる文人画に次第に傾倒していった。

また、布施コレクションの中でも、地元近代日本画家である片山雅洲の作品群(今回は出陳していない)は、その代表作ばかりであった、巻太郎と雅洲の深い交友関係がうかがえる。雅洲もまた黙雷の禅話に感銘し、参禅して直接教えを受け、その後の精神的な大きな支えとなった。

|

| ▲天下人不知價 近代 |

▲龍図 大正6年(1917) |

|

建仁寺

建仁2年(1202)に土御門天皇の発願により、栄西(えいさい)を開山に迎え、年号にちなんで建仁寺と称した。当初は、天台・真言・禅三宗の兼学道場だったが、文永2年(1265)に蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)が住持となってからは、禅寺となり、五山に列せられ、室町時代には多くの文筆僧が誕生している。

|

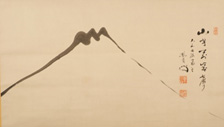

| ▲不二山図 大正5年(1916) |