|

(1)寿老人図(じゅろうじんず) (1)寿老人図(じゅろうじんず)

縦132.5㎝ 横32.5㎝ 1幅

大正12年(1923)

富岡鉄斎筆

「南方録」「風俗記」によると、中国宋代の元祐年間(1086-1094)に、白髪で頭の長さが三尺(約91㎝)、体の長さも三尺の異様な老人が現れた。彼は宮中に召され、摂政であった宣仁皇太后の前で酒を賜った。彼の正体は、南極老人星の神で天下泰平のため出現し、市中を遊卜したのである。我が国では、七福神の一人として親しまれ、信仰されてきた。

本作品は、頭の細長い老人(南極老人星の神)が自分の背丈より長い杖をついて、市中をゆっくりと歩く姿を描いたもの。鉄斎最晩年の米寿の作。

|

| |

|

|

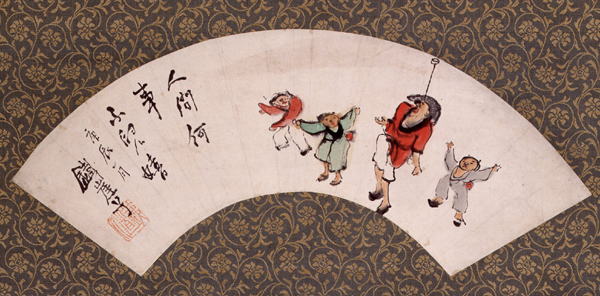

(2)兒嬉図(じきず) (2)兒嬉図(じきず)

縦127.5 ㎝ 横34.5㎝ 1幅

明治13年(1880)

富岡鉄斎筆

唐服姿の大道芸人が、額に棒をたてて碗をのせ、回転させている。芸を披露する大道芸人の周りには唐子姿の子ども達が、手を広げてはしゃいでいる。同じような題材の「曲芸図」という作品でも、大道芸人が描かれており、鉄斎は、中国の歴史や文化に関心を寄せていた事が分かる。鉄斎45歳の作。

|

| |

| 富岡鉄斎(とみおかてっさい)(1836-1924) |

京都三条衣棚(京都市)の出身。大角南耕と窪田雪鷹に画の手ほどきを受け、国学を野之口隆正、漢学を岩垣月洲に学んだ。また陽明学を春日潜庵、仏教と詩文を僧羅渓慈本に学んだ。宇喜多一蕙・小田海僊に大和絵と南画を学び、いろいろな画家から画法を貪欲に吸収したとされる。若い頃から勤皇思想を抱き、倒幕の志士らと交わった。

維新後は、湊川神社・石上神社の神官、大鳥神社の大宮司を勤めた。明治14年(1881)、職を辞して読書と作画に専念することになった。鉄斎は、北宋の蘇東坡(そとうば)に強く共鳴し、詩文伝記から数多く取材している。「万巻の書を読み万里の道を行く」という文人画家の理想を、鉄斎は身をもって実践した。

鉄斎は、文人画が最後の輝きを放った明治・大正期に多くの名作を生みだし、文人としての生き方を理想としたことから、最後の文人画家と呼ばれている。鉄斎は、大正13年(1924)89歳で亡くなる直前まで作品制作を続けた。生涯で、その制作数は1万点以上にのぼるといわれている。 |

| |

| |

|

|

(3)王義之図(おうぎしず) (3)王義之図(おうぎしず)

縦75.8㎝ 横36.5㎝ 1幅

江戸時代(18世紀)

池大雅筆

王羲之(303-361)は書聖ともいわれる中国・東晋(とうしん)時代(265-420)の書家。

楷書・草書において古今に冠絶、その子王献之(おうけんし)とともに二王と呼ばれた。

本作品は、歴史上の人物を、おだやかで伸びやかに描いた大雅らしい筆致の作品である。

|

| |

| 池大雅(いけのたいが)(1723-76) |

江戸時代中期の画家・書家。障壁画から書巻に至るまで、多数の作品を残した。作画法は、指頭画(しとうが)・金碧画(こんぺきが)・たらし込みなどの多彩な手法を用いた。画は土佐光芳に師事したと伝わり、南画は柳沢淇園と祇園南海から教えを受けた。

また、富士登山、白山・立山にも登り、奥州・金沢など各地を旅行してスケッチを行い、独自の南画の様式を作りあげた。

今年の、NHK新春テレビドラマ「ライジング若冲 天才かく覚醒せり」では、池大雅も話題となった。

※作品名「王義之図」であるが、歴史上の人物名は「王羲之」である。 |

| |

|

(4)七絃琴(しちげんきん) (4)七絃琴(しちげんきん)

長109.0㎝ 天明9年(1789) 1面

木造漆塗 浦上玉堂作

玉堂は詩書画にすぐれていたが、琴の演奏を最も得意とし、作曲や制作も行っている。号の玉堂は、中国・明の名士・顧元昭(こげんしょう)作の琴に記された「玉堂清韻(ぎょくどうせいいん)」に由来する。寛政3年(1791)発刊の『玉堂琴譜(きんぷ)』には、顧元昭の琴を入手した経緯や日本古来の琴の楽譜、玉堂の琴に対する考えが記される。

またこの七絃琴は、その後に鉄斎が所有し、七絃琴の琴嚢(きんのう)(琴を入れる袋)は、2つが伝わっている。一つは玉堂が山水を描き、脱藩後に住んだ京都の文人たちが揮毫したもの。もう一つには、鉄斎が袋全面に玉堂伝を書き連ねている。玉堂と鉄斎2人の異彩を放った文人を繋ぐ作品といえるもので、巻太郎に贈られた。

|

| |

|

| 浦上玉堂(うらかみぎょくどう)(1745-1820) |

| 江戸時代後期の画家。鴨方藩(岡山新田藩)に仕え、陽明学系統の儒学を学び、詩文に長じ、琴を得意とし、画は独学で南画を学んだ。作品は、多くが水墨画であり、作風は、南画独特の空想的な山の突起を独特の筆致で積み重ねるものとなっている。 |

|

|

(5)涼炉 蘭亭之図 刻(とき) (5)涼炉 蘭亭之図 刻(とき)

高さ29.9㎝ 口径18.8㎝ 1基

江戸時代(19世紀)

青木木米作

凉炉とは煎茶の際に用いられた湯を沸かす道具である。作者の青木木米(あおきもくべい)(1767-1833)は江戸時代京都で活躍した陶工であり、とくに急須をはじめとする煎茶器の製作で知られる。また頼山陽(らいさんよう)といった当時の文人たちと交流があり、文人画家としての才能も発揮し、著名な作品を残している。

本作は巻太郎が所有したもので、鉄斎との交際のきっかけとなった作品である。鉄斎は、大正6年(1917)帝室技芸員に、大正8年(1919)帝国美術院会員に任命され、80歳を過ぎて日本美術界の重鎮となっていった。

それ以前より、その名が知られていた鉄斎の下には、数え切れないほどの作品依頼者や訪問者が訪れた。ほとんどの面会は謝絶され、鉄斎との面会を夢見て敦賀から足繁く京都の鉄斎宅へ通った巻太郎も例に漏れなかった。しかし本作を持参したところ、その鑑識眼が認められ大正11年(1922)ついに憧れの鉄斎との面会を果たした。

本作には鉄斎の箱書も残されており、日本で唯一学識があり陶工としてすぐれのはただ青木木米のみであると、木米を称賛していることが分かる。巻太郎と鉄斎を繋ぐことになった記念碑的作品である。

|

| 青木木米(あおきもくべい)(1767-1833) |

| 青木木米(あおきもくべい)(1767-1833)は江戸時代後期の京窯(きょうがま)の名工。陶工宝山に陶器を学び、磁器を奥田穎川(おくだえいせん)に学んだと伝えられる。陶技が円熟すると、和歌山藩、金沢藩から招聘を受け指導した。また、粟田御所・青蓮院の御用窯も担当した。技法は多岐で、中国陶器・高麗・李朝の朝鮮陶器の模造、中国明代染付・青磁、朝鮮の雲鶴三島手・象嵌のほか、仁清写・南蛮写など幅が広い。永楽保全(えいらくほぜん)、仁阿弥道八(にんあみどうはち)とともに、京焼の幕末三名人と称された。 |