湖(うみ)の辺(べ)のまち長浜未来ビジョン

- [公開日:2022年3月31日]

- [更新日:2025年8月8日]

- ID:11278

ページ内目次

1.未来ビジョン策定の背景

近年の長浜駅周辺中心市街地のまちづくりは、平成21年度から令和元年度の11年間にわたり、「長浜市中心市街地活性化基本計画」に基づき、観光客など交流人口の獲得を軸として進めてきました。この間、黒壁周辺の来訪者数は、年間200万人を達成するなど、商業観光都市として発展してきました。また、複数のハード整備事業も同時に実施され、今後50年先を見据えたまちの基盤が整備されたところです。

「長浜市中心市街地活性化基本計画」が令和元年度末に計画期間満了を迎え、市では新たなまちづくり方針の策定に着手しはじめた頃、時期を同じくして新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、社会情勢を大きく変化させました。

こうしたコロナ禍での社会情勢の変化を踏まえつつ、中心市街地が抱える課題を乗り越え、希望あふれる長浜の未来を創るため、関係人口の獲得を軸とした持続可能なまちづくりの基本方針として、「湖の辺のまち長浜未来ビジョン」を令和3年度に策定しました。

2.未来ビジョンの概要

未来ビジョンの推進方針として、MISSION(中心市街地の使命)、VISION(実現したいまちの姿)、10+αのCONCEPT(VISIONを実現するための方針)を設定しています。CONCEPTを「10+α」としている意図は、激しい時代の変化にも対応できるよう、新たな取組に挑戦しながらも、見直すべきものは柔軟に見直すことを可能とするためで、「掛け札方式」と呼んでいます。

MISSION:中心市街地の使命「長浜の未来を創る結節点」

VISION :実現したいまちの姿「挑戦の先にある湖の辺のまち長浜が賑わう心豊かな暮らし」

CONCEPT:VISIONを実現するための方針「10+αの「つなぐ」で未来をつくる」

計画期間

令和4年度から令和8年度(5年間)

未来ビジョンエリア

下図のとおり

※ウォーカブル推進エリア:公共空間の利活用を促進し、歩きたくなるコンテンツを集めるエリア

リノベーション推進エリア:町家を保全し、街並み景観形成に磨きをかけるエリア

湖の辺のまち長浜未来ビジョンの概要

【概要版】湖の辺のまち長浜未来ビジョン (PDF形式、8.75MB)

【概要版】湖の辺のまち長浜未来ビジョン (PDF形式、8.75MB) 【01_本編序章】湖の辺のまち長浜未来ビジョン (PDF形式、12.42MB)

【01_本編序章】湖の辺のまち長浜未来ビジョン (PDF形式、12.42MB) 【02_本編本章前半】湖の辺のまち長浜未来ビジョン(PDF形式、11.19MB)

【02_本編本章前半】湖の辺のまち長浜未来ビジョン(PDF形式、11.19MB) 【03_本編本章後半】湖の辺のまち長浜未来ビジョン (PDF形式、11.28MB)

【03_本編本章後半】湖の辺のまち長浜未来ビジョン (PDF形式、11.28MB)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

3.中心市街地の主な課題

少子高齢化と人口減少

中心市街地は、日中は多くの来訪者で賑わっていますが、市内のなかでも特に少子高齢化、人口減少が進んでいる地域です。

| 地域 | 年少人口比率(R4.4.1) | 高齢化率(R4.4.1) | 人口減少率(H25.4.1~R4.4.1) |

|---|---|---|---|

| 中心市街地地域 | 10.23% | 32.79% | 11.40%(9,912人→8,872人) |

| 長浜市全域 | 12.65% | 28.87% | 6.38%(123,335人→115,465人) |

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う外出自粛等により、来訪者数が激減。空き店舗も急増しました。

(直近年度末時点で観光入込客数は7割強、空き店舗数はコロナ前の水準まで回復してきています。)

観光入込客数の減少と空き店舗の急増

| 年度 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 観光入込客数(千人) | 1,642 | 1,790 | 1,865 | 1,925 | 1,983 | 2,115 | 2,139 | 1,006 | 1,052 | 1,554 |

| 空き店舗数(軒) | 18 | 16 | 16 | 20 | 15 | 16 | 22 | 36 | 26 | 18 |

| 空き店舗率(%) | 6.87 | 6.18 | 6.13 | 8.0 | 5.7 | 6.4 | 8.87 | 14.17 | 10.35 | 7.08 |

これらの課題は、地域の人々が大切に育んできた地域資源(長浜曳山まつりに代表される伝統文化、伝統的街並み景観や米川などの美しい自然景観、多くの来訪者で賑わう商店街など)の存続に関わる重要な課題です。

こうした地域資源は、担い手がいてこそ未来に引き継ぐことができる、大切な財産です。

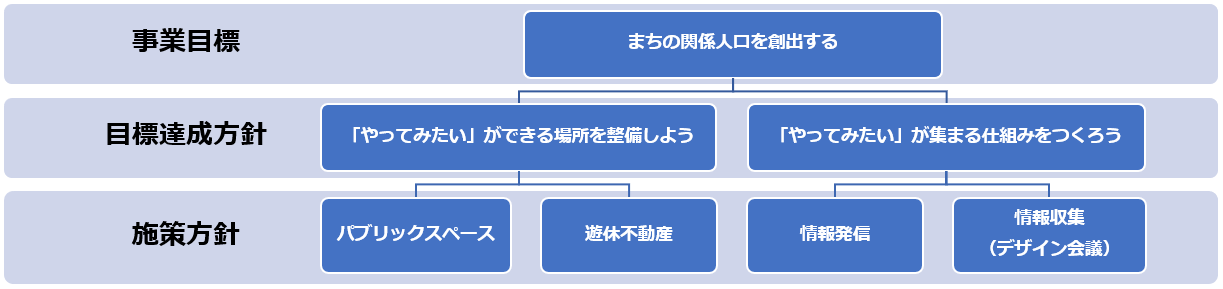

4.事業目標、目標達成方針、施策方針

前述の課題を乗り越えるため、湖の辺のまち長浜未来ビジョンではまちの関係人口創出を目標として、

人々の「やってみたい」が実現できる環境の整備を進めています。

方針1:「やってみたい」ができる場所を整備しよう

先の中心市街地活性化基本計画に基づくまちづくりにおいては、今後50年先を見据えたまちの基盤整備として、複数のハード施設を整備することができました。この未来ビジョンでは、今あるもの(既存ストック)を最大限活用することとし、「パブリックスペース」(公園、河川、道路などの公共空間)の活用促進、並びに「遊休不動産」(空き家、空き店舗など)の再稼働を中心とした事業展開を図ります。

方針2:「やってみたい」が集まる仕組みをつくろう

「やってみたい」ができる場所を整備するにあたっては、まちに関わる人々の「やってみたい」の内容を知ることが何よりも重要です。さまざまな手法で取組内容を発信しながら、アイデアを募集する機会を多く設けていきます。

※「やってみたい」の内容は、前述の「10+α」のCONCEPTとの整合性があるものとします。

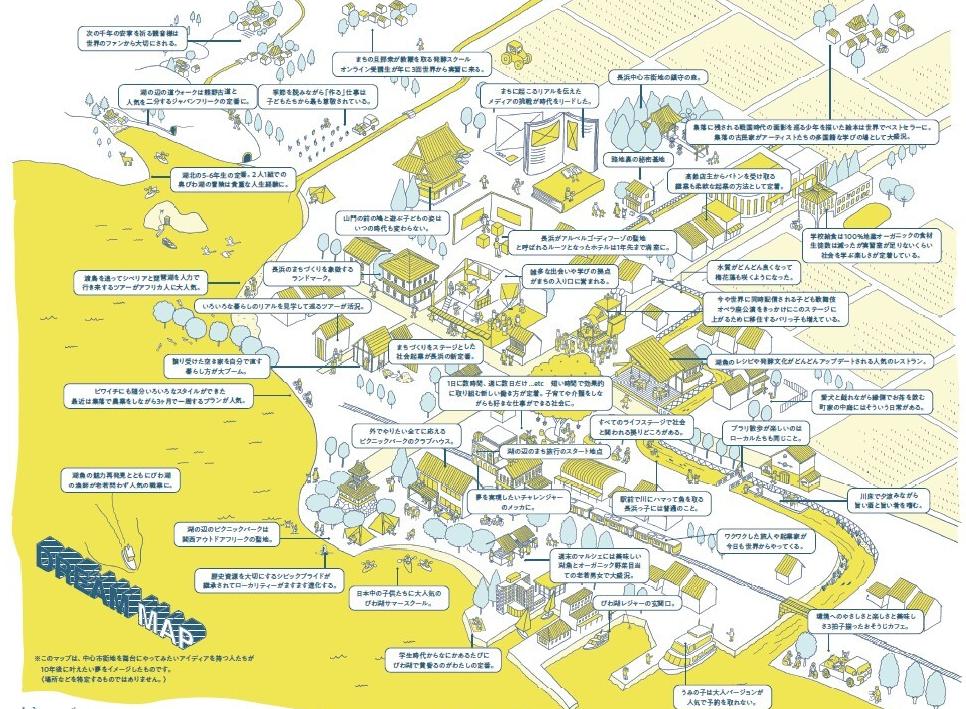

※まちに関わる人々の「やってみたい」を表現した「DREAM MAP」

4-1.「やってみたい」が集まる仕組みづくり

「やってみたい」が「できる」まちを創るためには、このまちに関わる方々のアイデアが必要不可欠です。

そこで、未来ビジョンでは、取組内容の情報発信に加え、情報収集(アイデア募集)に積極的に取り組んでいます。

■湖の辺のまち長浜デザイン会議

湖の辺のまち長浜デザイン会議(以下、デザイン会議)は、「やってみたい」のアイデアを持ち寄り、ざっくばらんな意見交換をとおして、プロジェクトをつくっていこうとする場です。

デザイン会議では、以下のグランドルールのもと、楽しくも熱い議論が交わされています。

【デザイン会議のグランドルール】

目 的:ビジョンに紐づく掛け札(プロジェクト)を掛けよう。

ルール:1.ゆるやかに連携しよう(定期開催、自由参加)

2.正解も間違いもない (挑戦を歓迎、批判でなく批評しよう!)

3.脱、お立場主義 (個人として語り聴こう!)

と き:定期開催(基本的に、毎月第2木曜日 19時~21時)

※参加申し込みは不要で、誰でもご参加できます。気軽にお立ち寄りください!

ところ:BIWAKO PICNIC BASE(長浜市元浜町7-5)

この会議で挙がった「やってみたい」ことがプロジェクトとして成長し、続々と実行に結び付いています。

以下では、その代表的な取組ををご紹介します。

伊吹ハム長浜元浜店で開催されたスナック「わ」

車椅子ユーザーのママが運営するスナック「わ」は、これまでまちづくりセンター等で開催されていましたが、実際の店舗で営業してみたいという想いを抱えていました。

そこで、そうした想いを掛け札としてデザイン会議で提案したところ、デザイン会議に参加していた有限会社伊吹ハムの共感を得て、伊吹ハム長浜元浜店の営業終了後に、同店舗を使ったスナック「わ」が実現しました。【やおよろずマーケット】(令和7年3月9日開催)

やおよろずマーケットで行われたジャンボ将棋

長浜市曳山博物館の広場で、さまざまなアイデアを実現する「やおよろずマーケット」を開催しました。

やおよろずマーケットは、来街者が少なくなる冬季に、それぞれの「やってみたい」ことを持ち寄って実践することで、まちなかの広場を盛り上げることを目的に行われたものです。

こたつで暖まりながらテーブルゲームの「カロム」で遊べたり、ジャンボ将棋、ジャンボオセロ、クイズ大会など、さまざまな催しが行われ、「八百万(やおよろず)」に楽しめるユニークな空間となりました。

広場のこたつで暖まりながら遊べるカロム

■長浜航海記

情報発信の手法として、カタチになったものをお知らせするものはたくさんありますが、長浜航海記では、「やってみたい」を形にする身近なプロフェッショナル(市内のクリエイター・企業)たちが、アイデアをカタチにするまでの過程をご紹介しています。

これから新しい取組に挑戦しようとする方は、さまざまなヒントが詰まっていますので、是非ご一読ください。

■アイデア投稿箱(Logoフォーム)

長浜市の電子申請システム「Logoフォーム」を活用し「アイデア投稿箱」として、いろいろなところで未来ビジョンの取組を前進させるためのアイデアを随時募集しています。

・豊公園、米川などのパブリックスペースを使って、こんなことがしてみたい。

・空き町家を活用してこんなことができるのでは?

などなど、みなさまのアイデアを是非、お気軽に投稿してください♪アイデアは随時募集しています。

4-2.パブリックスペースの活用促進事業

■公園:豊公園

豊公園では、豊公園再整備基本計画(H28策定)に基づく再整備工事を進めています。また、長浜市みどりの基本計画(R4改定)では、国民スポーツ大会(R8)終了後の管理体制について、民間活力の導入を検討する、としています。

湖の辺のまち長浜未来ビジョンに基づくトライアル事業では、この再整備により、多くの市民が親しみ、利用したくなる公園となるよう、求められる公園施設や機能のニーズ調査を実施しています。

【豊公園のニーズ調査~プレイスメイキングの社会実験を実施~】

令和5年の10月から11月にかけて、たくさんの人に親しまれる公園づくりのための社会実験として、大きな屋根下空間を想定した大型テントを設置し、大きな屋根下空間があればどんなことができるか、アイデアを募集しました。

また、豊公園を来訪された方々に利用実態アンケート調査を実施し「豊公園でこんなことがしたい」、「こんな機能が欲しい」などのアイデアを募集しました。(アンケート調査結果は以下からご覧いただけます。)

豊公園利用実態アンケート調査結果

■河川:米川

米川は長浜市川崎町を起点に中心市街地を流れ、びわ湖に注ぐ一級河川です。古くから地域の暮らしと密接にかかわっており、まちなかには往時を偲ばせる風景が随所に見られます。高度経済成長期には水質汚染が進んだものの、地域住民の尽力により、現在では清流の女王と言れる鮎もたくさん泳ぐほど、水質が改善しています。

未来ビジョンでは、これまで地域の人々に守られてきた米川の水環境を大切にしながら、より多くの人が米川に触れ、親しみを持てる機会や仕組みづくりに取り組みます。

【米川の川まちづくりを推進する「米川よろず会議」発足!】

米川を活かした川まちづくりを推進する「米川よろず会議」が令和5年度に発足し、水環境を大切にしながら多くの人に親しんでもらえることを目指して、さまざまな取組が行われています。

取組の一部を以下にご紹介します。

米川よろず会議の取組紹介

■道路:北国街道、商店街

中心市街地のまちなかエリアには、明治期に建てられた建造物(登録有形文化財に指定されている黒壁ガラス館や伝統的町家など)により、歴史情緒あふれる街並み景観が形成されています。

これらの建造物が多くみられる北国街道、商店街の道路に、本来の通路としての機能に加え、くつろげる場所としての機能を付与することで、来訪者がまちの魅力をゆっくりと堪能できる仕掛けづくりに取り組みます。

■長浜駅周辺:えきまちテラス長浜、ペデストリアンデッキ

多くの観光客で賑わう黒壁・商店街がある「まちなかエリア」と、伸びやかな自然景観が美しいびわ湖・豊公園がある「自然エリア」は長浜駅を中心に近接しています。

未来ビジョンでは、長浜駅周辺のパブリックスペースを両エリアを結ぶ導線として整備することで、びわ湖もまちも楽しむ観光、ライフスタイルを提案していきます。

■びわ湖への回遊性向上事業(電動キックボード)

未来ビジョンのコンセプトである「びわ湖とまちをつなぐ」を目指し、びわ湖等の「湖の辺の風景」が見られるスポットへ手軽に移動できる手段として、令和6年11月16日から12月20日まで、シェアリングモビリティ事業(電動キックボード)の社会実験を実施しました。

社会実験では、中心市街地エリアに3か所のポートを設置し、エリア内での回遊性向上や、移動サービスの質の向上効果を検証しました。

スポット紹介MAP ポート1:BIWAKO PICNIC BASE ポート2:えきまちテラス長浜 ポート3:北ビワコホテルグラツィエ

社会実験の実施後、滋賀ダイハツ販売株式会社と長浜市とで連携協定を締結し、同社を運営主体として、現在、市内で電動キックボードのシェアリングサービスを提供しています。

黒壁スクエアからびわ湖を見に、また歩くには少し遠いところへ行く「ちょい乗り」等に、ぜひご利用ください。

4-3.遊休不動産の流動化促進事業

中心市街地には町家(建築基準法の施行以前に建築された木造軸組み工法の家屋で伝統的建築様式を有するもの)が多数残存し、歴史情緒あふれる街並み景観を形成しており、多くの人が訪れる要因となっています。

その町家が遊休不動産となり長年放置されると、風通しがなされず湿気やほこりが堆積する、適切な管理・修繕がなされないなどの理由でますます老朽化が進んでしまいます。

未来ビジョンでは、こうした町家を主とした遊休不動産の流動化を促進することで、将来もたくさんの人に訪れてもらえるまちづくりを進めています。

■遊休不動産流動化に関する補助事業

・伝統的街並み景観形成事業補助金(R4)

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により急増した遊休不動産の解消を図るため、1年間限定で町家の長寿命化、再稼働に特化した大規模な補助事業を実施しました(補助限度額最大2,000万円、補助率3分の2)。中心市街地エリアで13件の事業採択を行い、新たに9軒の町家が魅力的なお店に生まれ変わりました。

・まちなか出店支援事業(R5~)

遊休不動産数がコロナ前の水準まで回復したことに伴い、来訪者数の回復を図るため、遊休不動産を「魅力的なお店」として再稼働しようとする取組に対する補助事業を新設しました。

■チャレンジショップ事業(※現在終了)

中心市街地にある遊休不動産が、令和6年2月1日から2月28日にかけて、新たに作家さんを対象としたチャレンジショップとしてオープンしました。

オープン期間中の令和6年2月7日から2月10日にかけては、古建具やREUSEガラスを活用し、SDGs の視点でガラス商品を考え、試作するワークショップが開催されました。

店名:SDGs STORE

期間:令和6年2月1日から2月28日 11時~16時(定休日:月、火)

場所:長浜市元浜町11-21 黒壁エシカル棟ポップアップスペース

※当該事業を活用し出店を具体的に検討される方には、前述のまちなか出店支援事業補助金や、長浜商工会議所、ビジネスサポート協議会などの地域経済団体が実施するセミナー、支援制度の案内など、多角的に出店をサポートします。

チャレンジショップ「SDGs STORE」

チャレンジショップ「SDGs STORE」ワークショップ(実施済)

■湖の辺のまち長浜未来ビジョン推進事業補助金

湖の辺のまち長浜未来ビジョンに定めるCONCEPTに合致した取組に挑戦しようとされる方に対して補助制度を設けています。

お問い合わせ

長浜市産業観光部商工振興課

電話: 0749-65-8766

ファックス: 0749-64-0396

電話番号のかけ間違いにご注意ください!